|

|

| 15 : 01 : 17 |

HISTOIRE NATIONALE, HISTOIRE GLOBALE, HISTOIRE STRATIFIEE |

Il est toujours très difficile

d’expliquer les basculements. Pourquoi des notions cachées, des pensées

invisibles et méprisées surgissent soudain comme des évidences collectives.

Prenant de l’âge, je devrais avoir du recul sur cela et des réponses

éclairantes, mais non. Il s’agit d’un sujet de recherches bien mystérieux, en

tout cas pour moi. Benjamin Stora, lors d’un entretien dans l’émission

[decryptcult] visible sur ce site, expliquait que l’exposition La France en guerre d’Algérie en 1992 au

Musée d’histoire contemporaine constitua un tournant dans la recherche et la

compréhension des événements. Pourtant, cette exposition et l’important ouvrage

qui l’accompagnait se déroula dans un silence médiatique quasi-total (hormis un

article dans le journal Le Monde qui

expliquait qu’il ne fallait pas faire d’exposition ambitieuse quand on n’avait

pas les mêmes espaces que le Centre Pompidou…). A partir de 2002, tout le monde

cependant courait après le livre et la guerre d’Algérie occupait des médias

étonnés qu’on n’en parlât point suffisamment.

Il en est de même avec ce que j’appellerais

l’histoire élargie. Cela fait des dizaines d’années qu’il y eut des travaux sur

les circulations ou de l’histoire comparatiste. Après plusieurs manifestations comparatistes

dans les années 1990 au Musée d’histoire contemporaine, j’y apportais –parmi d’autres--

ma contribution en créant la revue Comparare

en septembre 2001 avec un comité comprenant Jacques Le Goff, Eric Hobsbawm,

Bronislaw Geremek, Carlo Ginzburg, Rudolf von Thadden. Jacques Le Goff et Eric

Hobsbawn se montrèrent particulièrement actifs. En 2006, ce fut une initiative

d’une toute autre ampleur : le Dictionnaire

mondial des images, croisant les travaux de 475 spécialistes de toute la

planète, qui analysait l’ensemble de la production visuelle humaine.

J’ai longtemps –assez seul, je

dois le dire-- critiqué une « provincialisation » de la science

historique française, la marginalisant, sous l’influence d’un ouvrage collectif

initié par l’éditeur Pierre Nora : Les

Lieux de mémoire. J’y critiquais, non pas l’intérêt ou la qualité de l’entreprise

(et d’ailleurs beaucoup d’ami(e)s y ont participé), mais l’impasse et l’influence

nocive. L’impasse parce qu’on ne peut donner comme piste d’avenir aux jeunes

chercheuses/cheurs cette histoire au second degré sur un roman national bâti au

XIXe siècle. L’influence nocive car l’irruption d’un « tout mémoire »

en France (avec un succès qui a d’ailleurs dépassé Pierre Nora) fut néfaste

pour le développement de la science historique (la mémoire n’a que faire de la

véracité des faits) et permit l’instrumentalisation communautariste de seulement certaines mémoires.

L’Histoire –reconstruction problématique

du passé—rassemble quand les mémoires peuvent faire éclater le vivre-ensemble.

Au slogan ressassé « devoir de mémoire », devrait se substituer « besoin

d’Histoire ». Car aujourd’hui nous nous trouvons avec tous les

inconvénients : l’Histoire sous contrôle par les groupes de pression et l’oubli

total immédiat dans une obsolescence généralisée qui a fini par toucher même le

monde universitaire où le pillage, la non-citation, l’ignorance des références

antérieures sévit : des produits marketing fabriqués pour une société de l’instant

ballotée au gré des secousses médiatiques.

Ce long préambule me permet d’expliquer

combien, par contraste, nous pouvons nous réjouir de l’initiative de Patrick

Boucheron avec son équipe d’une Histoire

mondiale de la France (Seuil). Bien sûr, il y aura des esprits chagrins

pour trouver les articles courts trop sommaires, pour contester les dates

choisies, pour souligner tous les manques. C’est inévitable et facile.

Moi-même, je me suis amusé de la cécité récurrente des historiens quand Asterix

est seulement vu comme un satellite dans l’espace, alors que l’émergence de la

bande dessinée française dans les années 1960 avec Pilote et Hara Kiri,

héritiers de la bande dessinée belge, du New

Yorker et de Mad, avec une

génération exceptionnelle d’auteurs, aurait mérité une entrée. Mais Laurence

Bertrand Dorléac ou Antoine de Baecque apportent par ailleurs des éclairages

très pertinents sur d’autres aspects visuels.

Les contestations peuvent en

effet être sans fin et il serait très facile de détruire l’entreprise pour

mille raisons pertinentes. Elle est néanmoins méritoire, intelligente,

réjouissante et utile. Pourquoi ? Parce qu’elle prend les tenants d’une

histoire chronologique et les nostalgiques d’une histoire-récit au mot. Voilà

des articles, courts, clairs, qui racontent,

avec quelques références à la fin et des renvois à d’autres articles (ce que j’avais

fait dans le Dictionnaire mondial). L’entreprise éveille la curiosité et donne

envie d’aller plus loin. Elle n’établit pas un nouveau dogme, un nouveau roman

national, elle offre des perspectives sur des moments où les événements d’un

territoire résonnent avec l’ailleurs.

Après des années d’une France repliée

sur elle-même, angoissée sur son identité, « moisie », nostalgique de

tout et souvent du médiocre (des variétés ressassées), voyant ses penseurs les

plus gauchistes initialement devenir des défenseurs de l’académie atrabilaires,

ce livre et le bel accueil qu’il reçoit fait sens. Peut-être enfin allons-nous

sortir du repli masochiste et sénile. Il serait temps. Il serait temps d’ouvrir

les portes de la pensée et non seulement de faire de l’histoire globale mais de

reconsidérer l’ensemble de l’histoire longue du territoire à l’aune des

échanges et des conflits.

Chaque individu aujourd’hui a une

identité imbriquée dans laquelle des lieux, des goûts, des histoires familiales

se mélangent. Le besoin de repères n’a jamais été aussi fort. Pour cette

raison, pédagogiquement, il est nécessaire désormais de faire de l’histoire stratifiée, c’est-à-dire de

partir de l’histoire locale –là où on vit—qui est beaucoup trop ignorée, pour l’inscrire

dans une histoire régionale (est-il semblable de se trouver en Bretagne ou au

pays basque ou en Alsace ?), une histoire nationale en fonction du territoire

du moment, une histoire continentale et une histoire de la Terre (car, depuis

les origines, nous avons eu de grandes circulations des humains et des biens et

des évolutions environnementales et économiques et culturelles dépassant toutes

les frontières variables).

Voilà pourquoi la parution de l’Histoire mondiale de la France est un

bon signe, le signe que nous recommençons à penser large, que nous pouvons

sortir de l’instrumentalisation politique ou communautariste, que des perspectives

nouvelles peuvent se mettre en place. Il était temps. Souhaitons que cela ait

des conséquences positives pour la recherche et pour la vulgarisation dans tous

les domaines quand nos télévisions sont focalisées encore de façon stupéfiante sur

le culte des puissants avec une vision régressive d’extrême-droite (que

dirions-nous si une vision marxiste de l’histoire accaparait les écrans ?),

totalement coupée des travaux historiques en cours.

Il est possible donc que ce livre

soit le signe d’un basculement longuement attendu, un basculement qui permette

de réconcilier la science historique avec la société de son temps en donnant

des repères concentriques dont nous avons besoin pédagogiquement et aussi pour

ouvrir les écoutilles des passionné(e)s et des chercheuses/cheurs. On s’apercevra

alors probablement dans la foulée qu’apprendre à voir est aussi important qu’apprendre

à lire et que lorqu’on reçoit toutes les images passées et présentes de façon

indifférenciée sur le même écran, il devient crucial de les situer par des

repères concernant l’histoire planétaire de la production visuelle.

Grand merci donc à Patrick

Boucheron et à son équipe. Work in Progress !

Laurent Gervereau

|

| 30 : 12 : 16 |

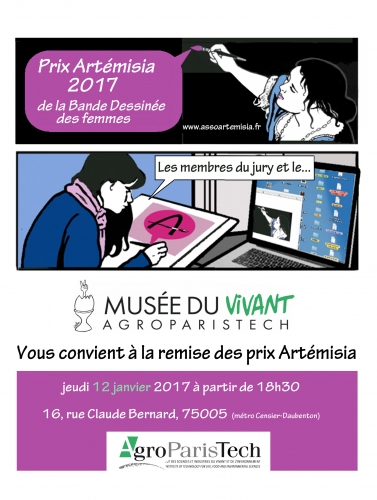

BD : 10e anniversaire d'Artemisia ! |

J'ai accepté de devenir Président d'honneur du prix Artemisia pour son 10e anniversaire. Ce prix récompense des femmes créatrices de bandes dessinées. Le scandale provoqué en 2016 au festival d'Angoulême par la sélection d'aucune femme dans les 30 nominations pour le Grand Prix a justifié pleinement cette initiative. Ma présence et celle d'autres hommes dans le jury montre de plus l'ouverture d'esprit de ce qui doit beaucoup à Chantal Montellier, dont j'apprécie fort l'oeuvre.

Alors, soyez là le jeudi 12 janvier à 18h30 (Musée du Vivant-AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris). Ce sera gai et passionnant avec la présence de créatrices inventives et talentueuses !

|

| 11 : 12 : 16 |

Rallumons les Lumières ! |

La violence, l'imbécilité, l'obscurantisme, la veulerie semble dominer les agissements humains sur cette planète. Il est temps donc d'entrer en résistance, de "Rallumer les Lumières !", de célébrer les savoirs, les savoir-faire et la création, qui concernent une exigence précieuse traversant tous les milieux sociaux, du Yao en forêt laotienne à l'apicultrice/teur, au menuisier ou au mathématicien/ne, à l'agronome et au musicien/ne ou à la dessinatrice/teur.

Cette année, Argentat sur Dordogne a pris ce beau thème pour les Rencontres-Promenades (www.histoiresdepassages.com) du 20 au 23 juillet 2017. Il y aura tant d'événements passionnants et même une rue Roland Topor, clin d'oeil à un touche-à-tout profond et réjouissant.

René Pétillon a réalisé le formidable dessin de l'affiche. Mandryka expose le concombre masqué, premier super-héros végétal. Speedy Graphito peint un mur en public et montre des oeuvres originales. On écoute Louis Winsberg en forêt comme Gilles Clément. Bref, des moments d'exception avec vous et grâce à vous.

|

| 15 : 11 : 16 |

SEUL(E) dans la multitude à l'ère de la confusion |

SEUL(E)

dans la multitude

à l’ère de la confusion

La

grande question contemporaine réside dans le rapport entre l’individu et les

foules. Certes, des conceptions (notamment asiatiques) du monde peuvent nier

cela en pensant que l’individu n’existe qu’en tant que partie prenante d’un

tout, société humaine et environnement. L’individuation peut n’avoir pas de

sens.

Pourtant

l’histoire humaine fut une longue mise en avant d’individus, individus

valorisés pour leur force, leur beauté, leur puissance politique ou religieuse,

leur savoir, leur savoir-faire… Bref, nous n’avons cessé de construire de la

différence individuelle. Aujourd’hui, au XXIe siècle, à l’ère de l’ubiquité

médiatique, la question n’est plus vraiment seulement de savoir si l’individu

émerge et a une latitude de singularisation dans des groupes sociaux larges,

mais comment sa singularisation peut s’exprimer et peser sur le tout.

Bien

sûr, des forces monorétro (pour une seule manière de penser héritée du passé)

se satisfont parfaitement de la dissolution de l’individu dans des masses

manipulées par quelques-uns politiquement, religieusement ou commercialement ou les trois à la

fois. La confusion sert les plus puissants.

Elle

est un formidable broyeur de sens dans tous les domaines. Le fact checking s’avère sans impact face

aux rumeurs et aux communautés virales sur les réseaux sociaux. L’individu

isolé n’a aucune chance de porter à la connaissance publique une idée

originale. Pire, des chercheurs peuvent végéter dans l’invisibilité totale ou

être récupérés et détournés sans être cités. En art, tout est art, donc rien n’est

art. Hier est aussi actuel qu’aujourd’hui et le marché de l’offre devient

exponentiel.

Bref, nous sommes dans la confusion généralisée avec une guerre

mondiale médiatique. Aucune démocratie de l’information n’existe quand

les même choses tournent en boucle parmi les milliards d’émissions sans

aucun média-relai intermédiaire : à réalité stratifiée, nécessité de

stratification médiatique. Alors, personne ne s’y retrouve au sein de

pareille cacophonie, ce qui est dangereux car les individus perdus se

raccrochent à n’importe qui, n’importe quoi.

Il est

probablement temps, pour toutes et tous, de devenir des

spécialistes-généralistes et de s’occuper de l’essentiel. Quels sont les

priorités environnementales collectives ? Comment structurer la planète

autour de nos vies locales-globales par des fonctionnements fédérés où

la dimension nationale n’est plus qu’une des strates ? Comment penser

ses propres actions comme des choix responsables éclairés par

l’éducation à tout âge ?

L’émiettement planétaire dans l’explosion des égoïsmes locaux n’est pas

la solution car les questions qui nous occupent, environnementales,

financières, migratoires, sont collectives. De plus, la diversité des

religions et des conceptions philosophiques peut être préservée grâce à

un vivre-en-commun fondé sur l'approche scientifique et critique, la

seule qui rassemble sans imposer une vision du monde. A l'inverse,

l'uniformisation planétaire dans l'acculturation et la consommation

addictive des mêmes produits et des mêmes images pour des sociétés de la

norme et du contrôle forme une alternative dangereuse (elle est refusée

à juste titre par les peuples, car on ne vit pas et on ne veut pas

vivre dans tel quartier de New York comme à Limoges, en forêt laotienne

ou à Bamako).

Voilà pourquoi il importe de repenser général en

transformant un niveau local rétro-futuro (avec des traditions

défendues et choisies et de l’innovation). Voilà pourquoi il faut songer

au rare, à l’unique, au précieux, à ce qui fait valeur pour soi. Cela

n’est pas mesurable par l’argent. Voilà pourquoi aujourd’hui nous avons

besoin de repères et de quelques idées claires sur l’état de notre

planète et sur les buts collectifs minimaux. Voilà pourquoi il est temps

de revivifier l’action locale, dans les quartiers des villes ou dans

les campagnes, et de peser enfin collectivement sur le devenir terrien

qui nous concerne toutes et tous, en définissant des limites dynamiques

dans tous les domaines. Bâtissons un Pacte planétaire évolutif qui s’impose partout avec une responsabilité collective et la possibilité de sanctions.

Il

est temps, pour permettre de sortir de la confusion, d’avoir des buts communs,

qui seront aussi des garanties de diversités locales fortes. L’un(e) ne peut

apprécier sa singularité dans la multitude qu’en sortant de la confusion. Nous

devons penser nos repères.

|

| 09 : 11 : 16 |

Rallumons les Lumières ! |

PLUS QUE JAMAIS D'ACTUALITE :

Face au NEW AGE OF DARKNESS...

C'est le thème des Rencontres-Promenades 2017 d'Argentat sur Dordogne (du 20 au 23 juillet) : www.histoiresdepassages.com

René Pétillon en a créé l'image

|

| 04 : 10 : 16 |

ET LA CULTURE ? |

Lisez cette synthèse pour comprendre l'absence aberrante de la culture dans la campagne électorale française, les questions de définition essentielles pour couvrir le territoire culturel de chacune et chacun au quotidien et les enjeux locaux-globaux, le malaise profond des actrices/teurs du champ culturel et des savoirs (qui ne sont plus des modèles sociaux) et les pistes pour transformer un ministère en déshérence :

Nous sommes partis

dans les soubresauts –seconde par seconde-- des aiguillons tweetés par une

actualité politique où l’obsolescence programmée règne. Immigration, identité,

chômage, les pics d’attention apparaissent au fur et à mesure de formules choc.

Il est cependant un domaine qui indiffère complètement depuis des années :

la culture. Pourquoi ?

La culture a une mauvaise image, la plupart de ses

acteurs sont invisibles

La culture est encore

trop souvent regardée comme un ensemble d’activités élitistes, expositions,

musique dite classique, théâtre… De ce fait, elle subit deux phénomènes très

dangereux : des caricatures hâtives et un ostracisme devenu sens commun.

La définition de

la culture d’abord est impropre. Comme les forêts, la culture évolue dans le

temps et souvent nous y pensons en référence à ce qui pouvait être

« culturel » dans les siècles passés. En se focalisant sur ce mot de

« Culture » avec une majuscule, on l’anoblit certes, mais on la

sépare aussi. Il faudrait donc probablement employer le terme au pluriel pour

montrer la richesse des phénomènes culturels et leur caractère changeant avec

des frontières floues. La culture est consubstantielle de la diversité

culturelle, contenus et vecteurs.

Quand Hergé est

exposé au Grand Palais comme un artiste –ce qui était impensable il y a 20

ans—ou quand la gastronomie est reconnue comme un patrimoine culturel ou quand

les modes de vie japonais passionnent, c’est bien le pluriel des formes

culturelles qui importe désormais. D’ailleurs, la déqualification à l’œuvre sur

les écrans (tout est mélangé au même niveau) a déjà opéré la symbiose dans

l’imaginaire des populations. D’où, en parallèle, la nécessité impérieuse d’une

requalification par l’éducation avec instillation de repères à tout âge. Apprendre à voir est aussi important au XXIe

siècle qu’apprendre à lire, apprendre à identifier ce que l’on voit.

Mais revenons à la

question des cultures. Parler « des cultures » permet en effet d’ouvrir

le spectre d’un patrimoine et de pratiques culturelles larges, mêlant la

création, les savoirs, les savoir-faire. Exemple : nous avons vu la vogue

actuelle de la photographie, qui fut minorée longtemps par rapport à la

peinture, ou le statut du jazz passant d’une curiosité communautaire à un genre

musical planétaire. La redéfinition intégrative de ce que sont les cultures

amplifiera un phénomène en cours et permettra aux populations de se reconnaître

à travers ces pratiques culturelles mélangées.

Cela permettra aussi

peut-être de sortir de ce qui est insupportable : l’ostracisme, la

détestation culturelle et la haine de ses acteurs. Les termes sont trop

forts ? Il n’y a pas de Trump qu’aux Etats-Unis. Non seulement lorsqu’on

parle de culture, beaucoup de « décideurs » prennent désormais un air

ennuyé mais certains n’hésitent pas à asséner avec violence leur inculture

comme une fierté, maniant grossièreté et humiliations. Etre proche du peuple

veut-il dire rejeter savoirs et culture ? Quel mépris pour toutes les

cultures populaires aujourd’hui si diverses, hybrides, multiples de tant de

parcours personnels.

Ce mépris est de

plus à courte vue. Qu’est-ce qui fait le tissu social, si ce n’est un ensemble

de pratiques culturelles traversant les groupes sociaux ? Qu’est-ce qui

« vend » la France à l’étranger si ce n’est le patrimoine et les

modes de vie ? L’American Way of Life est promue par le cinéma des

Etats-Unis depuis la Première Guerre mondiale. Il est réellement temps donc d’arrêter

ce qu’il faut qualifier de cécité stratégique : en interne comme en

externe, dans la réalité du monde aujourd’hui, l’espace culturel au sens large

se révèle fondamental. La guerre mondiale médiatique où le croire devient

prépondérant par rapport au faire (des guerres gagnées sur le terrain sont

perdues sur le front de l’opinion) impose de comprendre ce qui est une vitrine

décisive.

Formés aux

chiffres ou au marketing, nos politiques ne sont pas préparés au monde qui

change. Pour beaucoup, leur incurie culturelle est un handicap. D’autres

érigent désormais l’ignorance et la provocation en méthode de conviction, comme

si gouverner consistait à faire du stand up. On rit en Europe des Américains

qui ne savent pas où est l’Europe mais nos grandes écoles et universités de

prestige préparent-elles à comprendre l’espace iranien ou la Creuse ou les

mangas et la circulation planétaire des images ? Dans la boussole

éducative, il manque un point cardinal.

Pourquoi ce trou

noir ? En grande partie parce que, dans notre univers où ce qui n’est pas

hyper visible n’existe pas, les savant(e)s et les créatrices/teurs ont pour

l’instant totalement perdu la bataille médiatique et politique. Quand on

demande leur avis sur tout à des sportifs ou des actrices/teurs ou des

chanteuses/teurs, ils sont invisibles ou réduits à être des faire-valoir comme

« expert » à la parole découpée sans rien contrôler du contenu. Pire,

un dédain suprême les accompagne : ce sont des fâcheux, des soporifiques

prétentieux. Du coup, non seulement on ne sait pas qui ils sont, mais on ne se

renseigne même pas et on postule leur inintérêt.

Disons-le

fortement : les créatrices/teurs et les savant(e)s sont souvent aujourd’hui

dans une grande misère morale ou un sentiment de révolte. A regarder autour de

soi, celles et ceux qui devraient préparer notre avenir et être portés comme

modèles sociaux sont souvent déprimés et humiliés : pensons à ces créatrices

et créateurs faisant un travail en parallèle pour réaliser leur passion tout en

étant vus comme des parasites ratés, à ces chercheuses/cheurs en sciences

humaines précarisés et partant à l’étranger, ces conservateurs de musées

traités pires que des balayeurs par leurs tutelles ou ces journalistes

spécialisés sous-payés, à la portion de plus en plus congrue et à la liberté

restreinte… Et pourtant, ils offrent de la plus-value

culturelle en travaillant très souvent gratuitement, mais dans un temps où

ce qui n’est pas chiffré est considéré sans valeur (grossière erreur d’ailleurs,

économique, politique et de psychologie sociale).

Bref, cela n’émeut

personne. Du moment que les intermittents du spectacle ne troublent pas les

manifestations où se promènent les ministres, tout va bien. La bureaucratie a

gagné partout. Le mot d’ordre « pas de vagues » triomphe.

L’immobilisme devient synonyme de bonne gestion. Les économies servent de

projet. Des nominations opaques --impensables dans d’autres pays comme

l’Allemagne, les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne-- de personnes

interchangeables, pour beaucoup emplois fictifs (car ne faisant rien en

attendant de passer à une autre fonction), récompensent les affidés.

Alors, ce

dépérissement et ce mépris, cet immense malaise, sont-ils le fruit d’une

déliquescence programmée pour se débarrasser d’un ministère de la Culture

réduits aux acquêts en autonomisant des établissements public semi-privatisés

et en basculant le reste vers les collectivités locales ?

Faut-il supprimer le ministère de la Culture et de

la Communication ?

Depuis l’époque de

François Mitterrand, il n’y a plus eu de pensée de la politique culturelle

globale. En France, elle n’a existé de fait que lorsque le chef de l’Etat l’a

soutenue avec un ministre de la Culture compétent et à forte personnalité

sachant s’entourer. Jacques Chirac, avec le Quai Branly ou la Cité de

l’immigration, n’a eu que des intérêts sectoriels sans conviction d’ensemble.

Depuis... La suppression du ministère de la Culture et de la Communication pourrait

donc s’imposer d’elle-même. Gageons que cela ne se fera pas par peur d’un

tollé. Parce qu’il y a le volet Communication aussi. Mais nous restons au

milieu du gué avec des acteurs en plein malaise et un ministère en déshérence,

à l’administration engorgée sans politique claire. C’est tout à fait à l’image

de notre pays constipé, dont tout le monde sent qu’il va devoir sortir des

vieux débats et se projeter dans les temps nouveaux.

Que faire alors si

on ne supprime pas ce ministère ? Il faut résolument penser les choses

dans notre nouveau contexte local-global. Nous nous focalisons en effet sur le

national comme si c’était la panacée, alors que le local et le global sont

devenus fondamentaux. Ainsi, il apparaît d’abord essentiel de redynamiser

toutes les formes de démocratie locale et d’expressions locales. Voilà pourquoi

un ministère rénové de ce type doit intégrer évidemment le tourisme, car le

tourisme est lié directement au patrimoine matériel et immatériel. La culture

fait image, elle « vend » les territoires. Et c’est le moyen

d’élargir la notion de culture aux cultures en faisant un Ministère d’expertise et d’aide en conseils au niveau local pour

favoriser l’aménagement harmonieux des territoires.

En faisant aussi

un ministère passeur, passeur du

local à l’international associant tout le monde. Ces histoires de passages sont

cruciales. Ministère-relai, ministère intégrateur (et lié à l’éducation à tout

âge), il contribue à exporter nos créations, nos savoirs et nos savoir-faire, en

associant les entreprises (pensons à toutes ces PME qui ont une fonction

patrimoniale).

Pour ce qui

concerne la Communication maintenant, aucune vraie réflexion n’est portée sur ce

que le service public doit porter. Un immobilisme délétère a prévalu, qui ne

satisfait personne. Le service public télévisuel est le domaine le plus

caricatural. Arte mis à part, une grande dérive commerciale l’a vidé de son

sens. La publicité, censée être supprimée, y est omniprésente, quand un impôt

inégalitaire appelé « redevance » est payé par peu de personnes pour

voir des choses qui pourraient être vues ailleurs. Les chaînes de France

télévision sont à identité vague, alors que France 3 pourrait devenir un vrai

relai des territoires, un vrai média-relai dont nous avons tant besoin pour

assurer une diversité réelle et changer des quelques « people » en

boucle. Et France 5 ne joue absolument pas son rôle éducatif ni ne permet à des

scientifiques de concevoir des émissions.

D’une manière

générale, l’Etat devrait faire l’inverse de ce que fut l’accord tacite des

années 1960 : ne pas s’occuper de l’information mais s’occuper fortement du

reste pour que les programmes aient du sens. Dans l’émiettement actuel où la

télévision explose, avec multiplicité mais multiplicité des mêmes et du même,

le service public est le moyen de faire autrement avec d’autres en mettant en

valeur les forces vives du pays, en aidant à une vraie diversité, en mettant en

valeur l’innovation tout en défendant des secteurs traditionnels, même sur la

question des médias.

En ce qui concerne

les programmes, prenons un exemple qui tient à cœur aux Françaises et aux

Français : l’Histoire. Imaginerait-on une télévision publique tenue par

une vision marxiste de l’Histoire. Ce serait un tollé. Aujourd’hui, mené par un

journaliste issu de la presse des familles royales, à longueur d’émission sont

mis en avant les puissants et les palais et, quand elle est évoquée, la

Révolution française apparaît comme un temps d’obscurité sanglante de coupeurs

de têtes. Un peu caricatural ? Il est temps que des historiennes et des

historiens qui sont compétents sur leur période, comme l’étaient Georges Duby

ou Marc Ferro, puissent créer des documentaires et des émissions. Et l’Histoire

n’est qu’un exemple, il en est ainsi dans tous les domaines.

D’une manière

générale, la réévaluation des modèles

sociaux dans la visibilité publique est devenue indispensable :

création, savoirs, savoir-faire, associations du lien social et de la

transformation écologique, entreprises innovantes… Il est l’heure pour qu’une société

comme la nôtre, à tous ses niveaux, admire et défende ses expressions

culturelles (« j’aime où je vis »), respecte ses enseignants, ses créatrices/teurs,

ses artisans, ses entreprises traditionnelles et innovantes, ses

chercheuses/cheurs… Faisons une Culture

Pride. Défendons les savoirs.

Alors, nous

n’allons pas passer encore une campagne électorale avec des batailles de

chiffres ou des notions d’exclusion inopérantes et dangereuses, des mensonges

en tout genre, et en confondant de façon insultante peuple et ignorance. Tout

cela n’est pas un détail, c’est un modèle de société à construire. Un modèle

qui soude. Un facteur décisif de vivre-ensemble. Soyons fiers de porter les

créations et les savoirs de nos territoires. A tout âge et partout, admirons

des personnes réellement admirables. Reculturons

nos sociétés.

|

| 29 : 08 : 16 |

Remettre en marche la pensée de l'Histoire |

J’ai lancé en 2012 à

Hong Kong le mouvement « Résistance des savoirs / Knowledge is

Beautiful », défendant savoirs, savoir-faire et création comme valeurs essentielles

pour nos sociétés. Dans cet esprit, j’ai créé en 2015 les Rencontres-Promenades

« Histoires de Passages… » à Argentat sur Dordogne. Surtout,

régulièrement mes livres ou textes courts invitent à concevoir autrement notre

environnement global en luttant contre la plaie actuelle en France : la

médiocrité. Je diffuse maintenant quelques digests permettant d’aider à changer

de perspectives. Voici donc un petit point sur la science historique.

Il n'est pas anodin car l'Histoire stratifiée et l'Histoire générale du visuel sont 2 enjeux civiques majeurs au temps des identités imbriquées et des radicalisations, avec d'une part un tropisme très dangereux vers le nationalisme d'exclusion ou l'éclatement communautariste, d'autre part la confusion généralisée sur les écrans et le besoin urgent de repères.

Remettre en marche la

pensée

de l’Histoire

La médiocrité politique de notre époque correspond aussi à

une sorte d’épuisement scientifique, de renoncement dans certaines disciplines.

Partout, dans les sciences humaines notamment, la notion de post-modernisme a

été nocive, car elle a correspondu à des perspectives bornées, au sens propre,

quand il ne s’est pas agi de l’idée absurde d’un arrêt de l’Histoire et

maintenant d’un revival nostalgique détestable bercé par la litanie de l’impuissance.

Il est donc temps de remettre en route la conceptualisation

des phénomènes et l’articulation des disciplines. La phase d’uniformisation

économique --avec ses lourdes conséquences environnementale et culturelles-- et

d’explosion des communications a-t-elle eu sa traduction ? Nous végétons en fait avec des outils

inopérants.

Essayons de résumer cela en quelques lignes. La science historique, en France, a été

provincialisée par le développement délétère de la notion de

« mémoire ». Ce ne fut pas le cas dans de nombreux autres pays. Ici,

on a abouti, d’une part à une instrumentalisation de l’Histoire pour des

intérêts communautaristes, d’autre part à une sorte d’Histoire au second degré

accrochée à un phénomène du XIXe siècle : le « roman national ».

Pour sortir de cette impasse, il importe donc désormais de substituer

clairement au slogan « devoir de mémoire » celui de « besoin d’Histoire », car la mémoire

est subjective et risque de diviser, quand l’Histoire rassemble autour d’études

critiques vérifiables permettant les remises en cause.

Et ce n’est pas juste une question de slogan, mais la nécessité

globalement de relancer la machine à penser et à inventer. Pour l’Histoire, nous

avons besoin d’ouvrir de toute urgence les perspectives tant géographiquement

que concernant les objets d’étude. Géographiquement d’abord, partout les

réalités sont locales, régionales, nationales, continentales et terrestres. En conséquence,

il importe de développer de l’Histoire

stratifiée. Voilà l’approche cohérente, pour toutes les périodes. Ce ne peut plus être, ni une seule Histoire nationale, ni même une Histoire globale : nous comprenons que ce cadre géographique imbriqué est le seul adapté. Pour la pédagogie aussi : un enfant a besoin de connaître le passé de là où il habite, de sa région, de son pays, de son continent et de la Terre.

Cela se complète d'avancées thématiques complémentaires, comme la voie considérable ouverte déjà par tant de pionniers qui est celle d’une Histoire des échanges, des circulations, des interactions, des rejets et des oppositions (armées souvent mais pas seulement), des gender studies très développées, des travaux sur des groupes sociaux ou --plus récemment-- l'Histoire longue revue sous le prisme de l'écologie.

A cette ouverture structurelle, s’ajoute une nécessaire ouverture concernant les objets d’étude. L’Histoire est une reconstruction problématique du passé. Elle pense le passé inévitablement en fonction des réalités présentes. Voilà pourquoi il est temps de développer une branche particulière de l’histoire culturelle et de l’histoire globale (en la développant aussi de manière stratifiée) : l’Histoire du visuel.

La production visuelle humaine est considérable. Avant les premières traces écrites, elle est un témoignage essentiel, un « reste » précieux. Elle accompagne plus tard abondamment l’écrit (les pyramides, les monnaies ou la construction iconographique des cathédrales) et, à l’heure des 3 époques des images industrielles à partir du milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui (l’ère du papier, celle de la projection et celle de l’écran), elle a explosé en nombre de façon exponentielle, souvent accompagnée d’ailleurs d’écrits ou de sons.

Comment penser que ces sources ne soient pas objets d’interrogations et de connaissances ? En termes pédagogiques, apprendre à voir est-il moins important qu’apprendre à lire ? En terme de recherche, peut-on s’en tenir disciplinairement à des « histoire de l’art » ou des « histoire des arts » et peut-on séparer cela de la question des médias ?

C’est absurde évidemment. Il est temps de faire sauter les petits pré-carrés ridicules intellectuellement. Non pas en niant l’art ou les arts comme phénomènes, mais en arrêtant d’appliquer ces notions inventées en Europe à des hommes préhistoriques qui n’étaient pas dans cette problématique, ni d’ailleurs les Aborigènes ou nombre des fabricants de cartes postales, par exemple.

Parce que nous sommes dans l’ère du cumul (recevant partout sur le même écran des images fixes ou mobiles correspondant à toutes les époques, tous les supports et toutes les civilisations), il faut scientifiquement traiter l’ensemble de ce qui a été et est produit, de manière à donner des repères dans le temps, dans l’espace et par support, de manière aussi à caractériser ce qui relève de l’esthétisation de l’utile et ce qui relève de l’art, des arts, de manière à comprendre également les vecteurs des images et des images artistiques.

Ainsi --disons-le avec force-- repenser aujourd’hui la science historique nécessite de développer prioritairement à la fois une Histoire stratifiée et une Histoire générale du visuel (avec des ouvertures thématiques). Etre ambitieux, c’est répondre aux réalités planétaires de notre époque et aux attentes pédagogiques considérables partout.

|

| 22 : 08 : 16 |

LES NATIONS SONT DEPASSEES |

Combien de fois, dans ma vie, je me suis étonné de la médiocrité des débats ambiants... Aujourd'hui, en France, on laisse faire une dérive réactionnaire et on laisse blablater des penseurs obsolètes de la désillusion. Je ne cesse depuis des années de propager des concepts autres, une autre vision du monde. Cela s'imposera, car les vraies fractures apparaîtront et les enjeux essentiels émergeront.

Voici un petit digest récent qui accompagne mes derniers livres (voir gervereau.com) :

LES NATIONS SONT DEPASSEES

Nous vivons une situation vraiment paradoxale. Des Jeux olympiques sont organisés –événement tout à fait international—et les mêmes événements sont regardés de façon strictement nationale pour savoir si tel ou tel athlète rapporte une médaille de plus ou de moins. Notre appartenance commune et nos solidarités planétaires incontournables ne sont-elles pas des causes suffisantes et primordiales ?

Autre exemple, des élections nationales vont avoir lieu en France. De multiples candidats se déclarent mais beaucoup s’inquiètent de la pauvreté de l’offre conceptuelle et de la déconnexion par rapport aux perceptions et attentes de la population. Cette déconnexion se traduit par un fort repli local, des micro-initiatives et une nette majorité de la population hors du vote ou dans une démarche de rejet.

Dernier exemple de ce paradoxe, l’éclatement de « pays » qui semblaient de l’extérieur être des « blocs ». Pensons à la Lybie, à l’Irak, à la Syrie. Mais quid de la Grande-Bretagne, de l’Espagne, de l’Italie ou la Chine avec ses 130 langues parlées ? Nous comprenons que tous les territoires sont des patchworks et des patchworks en plus secoués depuis longtemps par de nombreux mouvements de populations.

La réalité des enjeux est aujourd’hui en effet partout locale-globale. Parce que l’action de proximité est fondamentale concernant notre « directement visible ». Parce que les mouvements financiers comme ceux des produits et matières premières circulent autant que circulent les pollutions de l’eau, de l’air ou de la terre et les incidences du climat.

Alors, peut-on enfin cesser de réfléchir suivant un concept développé au XIXe et au XXe siècles et qui a été à l’origine d’un suicide européen avec la Première Guerre mondiale, de massacres idéologiques avec la Deuxième et de conglomérats post-coloniaux à l’identité incertaine ?

AGIR AU BON NIVEAU : LE LOCAL-GLOBAL

Essayons d’apporter ici quelques éléments sommaires d’un regard autre sur nos réalités présentes. Tout le monde parle de « mondialisation ». Chacune et chacun s’aperçoit que l’attachement à l’endroit où chacun vit est important, ce qui n’empêche nullement les migrations d’ailleurs. Le projet de vie est ainsi d’abord local, que ce soit dans les campagnes et leurs bassins de vie ou les micro-quartiers des villes (qui ne sont pas des « blocs », qui ont des « climats » différents suivant les endroits). J’aime où je vis, voilà le projet essentiel de la refondation locale, le projet rassembleur qui soude des histoires individuelles très diverses et des identités imbriquées (faites de goûts, de croyances, d’histoire familiale et personnelle…).

Tous les experts le notent, au temps du portable et de l’agriculture urbaine, la séparation ville-campagne a vécu. Dans ce contexte, la défense des initiatives locales, les circuits courts sont les aspects les plus évidents. Mais la démocratie directe, la qualité environnementale et l’économie de la gratuité sont essentiels. Il est temps d’arrêter de monétariser les échanges, quand ce qui importe le plus pour beaucoup d’habitantes et d’habitants reste la qualité du vivre ensemble.

Un Yao en forêt laotienne se moque d’être sous le seuil de pauvreté et probablement aussi un Wolof en banlieue de Dakar ou même un chômeur à Limoges. Tout dépend d’autres critères qui échappent souvent aux économistes, ignorants de ce qu’ils ne peuvent quantifier, méprisant la psychologie sociale ou les cultures diverses. La question importante pour nos trois exemples est plutôt de savoir la satisfaction de leurs besoins vitaux bien sûr mais surtout leurs relations avec l’environnement direct.

Dans ce cadre, l’implication de la population dans un tri rétro-futuro se révèle essentielle : choisir les traditions et lieux qu’on veut garder et là où on veut innover. Choisir aussi périodiquement de changer les choix collectifs et individuels. Voilà l’équilibre indispensable partout. Cessons de penser qu’on va tout balayer pour bâtir sur une table rase un monde parfait. Cessons d’imaginer que la perpétuation à l’identique de lieux et de rites --qui ont tous une origine historique, même nos paysages—suffise à former un projet d’avenir fiable et souhaitable.

Ce tri rétro-futuro est conditionné –on le comprend parfaitement—par un travail qui est à la fois horizontal et vertical. Horizontal, car en réseau avec beaucoup d’autres communautés géographiques proches ou lointaines. Vertical dans la mesure où désormais nous vivons une réalité stratifiée, avec le local, le régional, le national, le continental et le terrestre. Et tous ces niveaux importent.

Voilà pourquoi lorsque les Français s’imaginent (de moins en moins) qu’en élisant un roi centralisateur à la Louis XIV, ils vont se souder, peser dans le monde et résoudre leurs problèmes, ils s’abusent et vont inévitablement de déception en déception. Les temps ont considérablement changé. Notre organisation politique doit en tenir compte en étant stratifiée et en répartissant les bons niveaux de décision avec la bonne strate. Cela implique d’ailleurs aussi incidemment qu’au niveau éducatif on nous apprenne l’histoire de façon stratifiée, depuis là où on habite jusqu’au niveau des grands enjeux terrestres.

Il s’agit d’un grand big bang mental qui a évidemment des incidences dans tous les domaines, politiques, économiques, scientifiques, éducatifs… D’autant que ce grand chantier local s’accompagne d’évidence par un autre qui est son pendant : la structuration fédérale d’un gouvernement terrestre à partir d’un Pacte commun minimal. Il n’est plus possible de subir les dérèglements économiques et financiers aux immenses conséquences environnementales, sociales, culturelles.

Nous l’avons vu avec la COP21, les Etats sont dépassés par des puissances économiques et financières qui changent la vie de milliards de personnes sans contrôle, matériellement et culturellement. Des catastrophes physiques adviennent qui se rient des frontières, des génocides culturels également. Les organismes aux pouvoirs restreints et les conférences ne suffisent plus à des enjeux qui se sont accélérés, au risque de raidissements, de guerres, de volontés autarciques, d’une conjugaison d’égoïsmes sur une planète éclatée et disparate. Il est vraiment urgent de structurer le niveau global, loin des intérêts à courte vue. Au temps du désabusement généralisé et souvent intéressé, voilà un projet à porter partout avec le soutien des peuples.

LE VRAI CLIVAGE IDEOLOGIQUE : UNICITE OU DEFENSE DE LA DIVERSITE

Tout cela nous explique combien la dérive nationaliste en cours dans certains pays est une illusion dangereuse. Fermer les frontières ne protège ni du terrorisme, ni de la perte des repères culturels ou de la dépendance économique. De surcroît, ces pensées nostalgiques d’un « hier » paré de toutes les vertus constituent un non-sens historique et un leurre.

Un autre leurre --très peu évoqué celui-là-- est celui du « progrès ». Née en Europe, la notion de progrès a triomphé au XIXe siècle avec l’idéologie industrielle, les théoriciens de l’émancipation sociale, l’expansion coloniale et le scientisme. Au passage, indiquons que le scientisme est pourtant le contraire de la démarche scientifique basée sur l’esprit critique, l’expérimentation, le doute et les remises en question.

De même, l’idéologie du « progrès » est à l’opposé de la volonté du mouvement. Le Progrès, comme le Bonheur, comme les sociétés utopiques parfaites, sont des pensées d’un arrêt de l’Histoire. Au nom du progrès, combien de destructions matérielles et culturelles ont été réalisées ? Au nom des sociétés parfaites, combien de crimes ?

La désillusion d’aujourd’hui et la défaite idéologique des mouvements de transformation sociale viennent de la confusion entre progrès et mouvement. Proclamer que demain sera mieux qu’hier est devenu un mensonge quand le confort matériel ne suffit pas à l’épanouissement personnel, quand la durée de vie allongée n’est pas une assurance de qualité d’existence. Les cartes sont brouillées.

Pour les réactionnaires, au sens propre, pas d’ambiguïté : la vision idéalisée d’hier constitue l’horizon indépassable. Il faut revenir à hier pour être heureux. Pour les défenseurs de la transformation sociale et de la qualité environnementale, la nécessité de l’expérimentation rétro-futuro dans le mouvement doit se substituer à l’idéologie du Progrès au sein d’une sorte de darwinisme philosophique : une évolution perpétuelle, un mouvement où collectivement et individuellement on cherche à peser sur les conditions de vie, un volontarisme pragmatique.

Une telle attitude cesse d’imposer une vision unique du Progrès mais respecte différentes visions du monde sans imposer l’uniformisation comportementale. Le mouvement est une façon de structurer en fonction d’intérêts globaux les conditions de nos différences. C’est une philosophie de la relativité (pas du relativisme). Dans ce cadre, toutes les organisations et courants de pensées qui se veulent émancipateurs doivent alors intégrer plusieurs données : le local-global pour les niveaux d’action, le rétro-futuro pour les choix et la défense de la diversité (diversifiant la diversité) pour les buts.

Cela correspond à là où nous vivons : un univers terrestre unique et fini, relatif, dans lequel il va falloir cesser de penser que la multiplication industrielle des produits et des humains est une chose souhaitable. Des limites dynamiques (pouvant être remises en question) sont en effet nécessaires avec des choix locaux sur une planète unifiée par des intérêts vitaux communs et ouverte sur des différences anciennes ou d’invention récente.

CHANGER NOS CRITERES DE COMPREHENSION DU MONDE

Nous comprenons alors que la vraie frontière idéologique réside désormais, non pas entre les religieux ou non religieux, les nationalistes et les socialistes ou les punks et les militaires, mais entre les tolérants et les intolérants, entre les défenseurs du pluralisme et de la diversité (qui peuvent être nommés MULTI) et celles et ceux qui veulent imposer des comportements uniques (MONO). Cela recoupe d’ailleurs deux autres chantiers séparant les altruistes ouverts sur le futur et les égoïstes à courte vue : celui de la justice entre les individus et celui de l’écologie, c’est-à-dire le souci de l’ensemble de l’environnement terrestre dont les humains sont une partie significative.

Nous nous obnubilons en effet de questions périphériques et peu efficientes. Nous nous excitons sur des débats sans aucun intérêt. Il serait temps de repenser les choses en fonction des réalités de ce que nous nommons le XXIe siècle. Entrons enfin dans la vraie dimension des enjeux actuels où les nations ne sont qu’un des éléments de notre monde local-global et la défense de la diversité le vrai fossé idéologique planétaire.

|

| 04 : 08 : 16 |

Le Progrès est une erreur |

Ceci est mon dernier livre, au sens d'ultime. J'ai construit une oeuvre littéraire avec L'Homme planétaire. J'ai construit une oeuvre philosophique et politique, depuis Pour une philosophie de la relativité. Elle s'est développée comme une arborescence à partir d'une base solide, d'un tronc de pensée.

"Le progrès est une erreur" reprend beaucoup de mes concepts (le

local-global, l'histoire stratifiée, le tri rétrofuturo...). Il innove

en faisant comprendre la notion de "limites dynamiques". C'est peut-être

en fin de vie que l'on saisit plus facilement cette aberration

dangereuse du "toujours plus", assortie de la notion que tout ce qui est

nouveau est un progrès.

J'ai eu beaucoup de mal à écrire ce livre un peu foutraque. On

pourrait penser qu'il est jeté et ludique. Il fut repris et repris et

repris. Pénible à composer : je savais trop ce que je voulais dire.

Il n'empêche qu'il clôt un ensemble de réflexions semées tout au

long de mon existence avec un résumé : les 16 engagements des

Multiterriennes et Multiterriens. Il fait ainsi face au terme de ma vie,

de la vie. Comme Gilgamesh refusant de mourir pour devenir un dieu

éternel, mais qui finit par se faire voler la plante d'éternité (par un

serpent) et comprend alors la nécessité de la fin. Elle assurera

d'ailleurs la pérennité de sa trace.

On se plaint souvent des difficultés que l'on a eues à vouloir

innover. D'aucuns ont dû lutter contre la répression, la torture ou la

mort. Personnellement, ce fut plus doux et insidieux : j'ai eu maille à

partir avec la médiocrité, une médiocrité insondable de petits

esprits technocratiques à courte vue se foutant complètement de

l'intérêt collectif et chassant en bande. Mais, à regarder hier, ce

n'est probablement pas original, quand Denis Diderot écrivait : "L'homme

précoce vit, boit, mange avec les stupides qui l'environnent, mais

converse avec l'avenir." Les femmes précoces aussi.

Plus ludiquement, je me tournerai vers webtv (multiterratv), musik botanik ou expressions courtes.

Vous aurez encore de quoi découvrir... Du moins, peut-on l'espérer, pour quelque temps.

|

| 29 : 07 : 16 |

MEDIA-TERRORISME ET CONTENTION MEDIATIQUE |

Le 11 septembre 2001 a inauguré une nouvelle ère dans le terrorisme. Certes, le terrorisme, depuis les anarchistes au XIXe siècle, a toujours cherché à frapper en visant des symboles. Mais le 11 septembre a montré une construction médiatique des événements : une scénarisation. L’aspect filmique du 11 septembre avec un scénario hollywoodien et des événements successifs fut frappant. D’autant plus frappant d’ailleurs que les images furent particulièrement « pauvres », peu cinématographiques, agitant fortement les imaginaires par absence d’images.

Ce fut le cas des attaques à Madrid, à Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher, ou le 13 novembre 2015 à Paris. Choisir le 14 juillet, Nice, ville internationale, et rouler sur les spectateurs du feu d’artifice relève de la même logique : prendre les médias à la gorge par la construction d’une surenchère de l’horreur dans un contexte symbolique fort. Et les choses s'enchaînent où tout peut être récupéré, notamment le plus spectaculaire comme égorger un prêtre de 86 ans dans son église.

Alors, ne faudrait-il pas réfléchir à cette prise en otage des médias ? Ne faudrait-il pas, devant des événements qui se répètent, penser à une contention médiatique volontaire ? Plutôt que de parler de guerre dans ce qui relève de faits divers dramatiques, ne faudrait-il pas informer mais minorer cet impact médiatique, qui est exactement ce que recherchent les terroristes ? Politiquement, plutôt que de gesticuler sur des mesures inopérantes, ne faut-il pas simplement choisir ce qui est directement efficace ? Là aussi, les actes marginaux de quelques-uns, fussent-ils spectaculaires –et parce qu’ils sont spectaculaires—ne doivent pas être survalorisés par rapport à la vie quotidienne de populations entières.

Le déséquilibre de l’information est en effet la vraie victoire de ceux qui commettent ce type d’actes. L’heure doit donc être à une réflexion sur la contention de l’information et la discrétion politique avec des mesures claires, réfléchies, pragmatiques, efficaces, ciblées et qui respectent les libertés publiques. Car c’est bien, non pas la valorisation des mesures répressives ou la militarisation de la société qui importe, mais la défense des valeurs collectives s’opposant totalement à ces crimes. Oui, les politiques sont essentiellement attendus sur la défense des valeurs collectives, sur l’éducation et la culture au sens large, sur l’organisation du monde local-global qui est notre réalité d’aujourd’hui. Pas sur les mesures techniques de répression du crime, de renseignement et de prévention.

Disons-le donc clairement, la victoire médiatique des actes terroristes dans la guerre mondiale médiatique à l’œuvre aujourd’hui impose d’enfin penser la construction de l’information : le news marketing concurrentiel, qui provoque la polarisation et l’escalade, sert de fait ce nouveau média-terrorisme lancé en 2001. Et l’encourage. Le combattre, c’est le minorer dans l’actualité et porter attention aux grands enjeux pour des milliards d’habitants. C'est comprendre que nous sommes entrés dans une stupéfiante "Gore Attitude", pour des raisons politiques et commerciales, où le sang et le crime ont envahis les news comme les fictions.

Il est temps d'arrêter cette aberration qui déforme totalement les représentations du réel et a forcément un impact psychologique sur les populations, soit dans le sens de la terreur et du toujours plus sécuritaire, soit dans celui du passage à l'acte banalisé. La contention médiatique consiste à hiérarchiser différemment et à remettre dans la case faits divers ce qui relève des faits divers, à les traiter en fin de journal après les grands enjeux collectifs, touchant beaucoup plus de monde, comme les pesticides ou le diesel par exemple. Cela consiste a pouvoir faire des fictions de suspense sans violence et sans crime et aussi des fictions sans suspense. Au temps où tout le monde se réclame du "décryptage", dont nous fûmes pionniers, la cécité collective sur cette disproportion historique aberrante stupéfie. Comment peut-on faire de terroristes des vedettes, de faits divers sanglants une guerre, et de fictions des dégorgements de violence ? Le temps d'une prise de conscience collective doit venir.

|

|