|

|

| 31 : 12 : 17 |

PLACONS L'AVENIR SOUS LE SIGNE DE LA MUZIK ! |

PLACONS L'AVENIR SOUS LE SIGNE DE LA MUZIK !

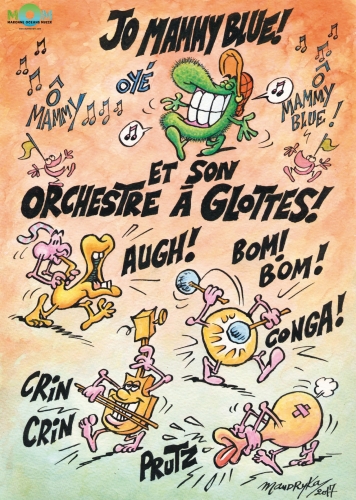

Nikita Mandryka (merci à lui !) a bien voulu créer une image pour le studio mOm (maronne Oceans muzik). Alors, de Corrèze, voici un message en images et en sons pour vous accompagner dans vos douleurs, vos doutes, vos joies et vos espoirs !

ECOUTEZ LES ORCHESTRES A GLOTTES ! ET BOUGEZ !!!

|

| 05 : 12 : 17 |

LE PLUS CHARMANT DES CADEAUX ! |

LE PLUS CHARMANT DES CADEAUX !

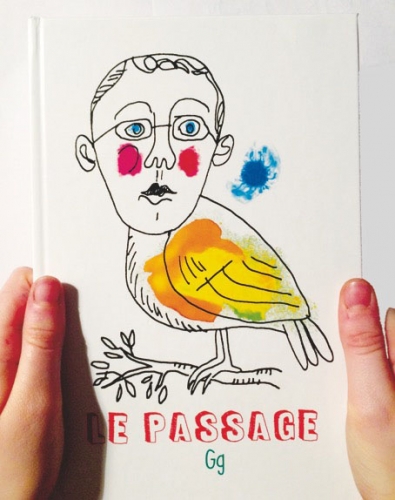

Le petit livre "Le Passage" par Gg est enfin disponible sur Lulu.com

au prix de 24 euros. 40 pages au format 15X22 cm

DES TRACES PRECIEUSES, DROLES ET POETIQUES D\'HISTOIRES DE PASSAGES 2017

le lien :

https://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=le+passage+Gg&type=

QUEL AUTRE CADEAU OFFRIR ?

NE VOUS POSEZ PAS LA QUESTION !

|

| 04 : 11 : 17 |

Apprendre à voir : arrêter la cécité dans nos enseignements ! |

APPRENDRE A VOIR : ARRETER LA CECITE DANS NOS ENSEIGNEMENTS !

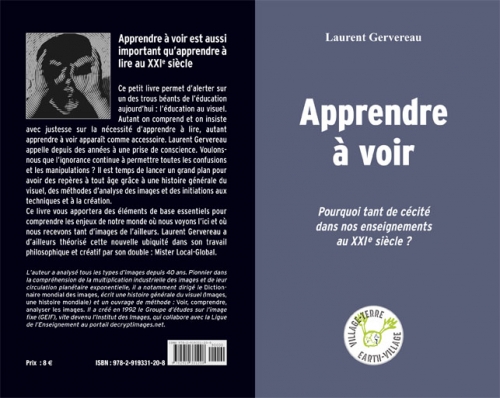

Ca commence à bien faire... Une révolution des enseignements est nécessaire pour enfin prendre en compte l'éducation au visuel : apprendre à voir est aussi important au XXIe siècle qu'apprendre à lire. A tous les âges. Voilà un défi majeur pour nos sociétés. Et les outils sont là : histoire générale du visuel, grille d'analyse des images, sensibilisation aux techniques et aux processus de création.

Ce petit livre de Laurent Gervereau (qui oeuvre depuis presque 40 ans sur ce sujet) rassemble des textes liés au portail decryptimages.net (réalisé avec la Ligue de l'Enseignement). Il vous ouvrira de façon synthétique à toutes les questions du rapport aux images aujourd'hui. C'est vif, incisif et pousse à réfléchir à tout ce qui fait notre être au monde à l'ère de l'ubiquité. Entre manipulations multiples et paranoïa complotiste : à lire, à diffuser vite (achetable sur lulu.com) !

|

| 22 : 09 : 17 |

BOTAziK et T-Mania by Mister Local-Global |

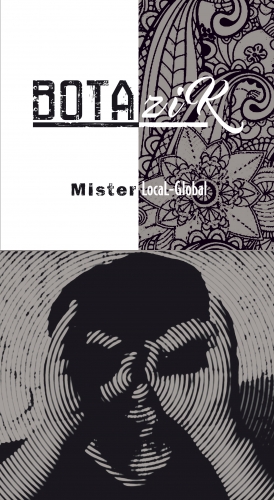

BOTAziK et T-Mania by Mister Local-Global

Du lourd !...

Les 14 chansons de l'album BOTAziK sont en instance d'apparaître sur les divers Spotify, Deezer et autres... Ca commence et c'est déjà sur Spotify, iTunes, Google Play

Vous pouvez ainsi les écouter à loisir ! Et sans retenue ! Et faire circuler l'info !

Catherine Le Forestier, Areski, Stan Refet, Gaëtan Neuville, Michel Dintrich, Yann Molenat ont généreusement collaboré à ce pari commencé en 2014 (Mata-Utu / Paris / Hautefage).

Les titres sont très divers avec des collages/cut up musicaux. Les premières réactions très positives sur l'originalité et le goût addictif à l'écouter m'ont évidemment réjoui.

C'est le premier album du label maronne Oceans muzik (mOm), studio de Corrèze où viennent des personnes d'ici et d'ailleurs.

L'album matériel s'achète sur multiterratv.com

...et en bonus track vous disposez sur YouTube d'un petit clip (enfin finalisé) sur une chanson un peu expérimentale réalisée cet été lors des attentats de Barcelone avec un guitariste de jazz manouche, Tchiquito Lambert. Tapez sur YouTube : T-Mania by Mister Local-Global

Bonne écoute !!!

|

| 17 : 09 : 17 |

DECRYPTIMAGES;NET NOUVELLE FORMULE LE 16 OCTOBRE ! |

RESERVEZ ET VENEZ FETER LE LANCEMENT DU SITE DECRYPTIMAGES.NET NOUVELLE FORMULE !

decryptimages.net est le plus important portail francophone d'éducation aux images. Doté de nombreux contenus, il bénéficie de collaborations entre l'Institut des Images et la Ligue de l'Enseignement nées dans les années 1990, d'activités en ligne lancées dès 2000 et rassemblées en 2008 dans le site decryptimages.net.

Aujourd'hui ce site fait peau neuve en rendant plus accessible ses ressources pour valoriser tous ses travaux de référence concernant la priorité du XXIe siècle : APPRENDRE A VOIR. Continuant à donner le dernier était de la recherche, il développe parallèlement --au-delà des expositions gratuites téléchargeables qui ont un très grand succès-- des modules pour tous les publics à différents âges.

LA MISE EN LIGNE DE LA NOUVELLE FORMULE SE FERA LE 16 OCTOBRE.

VENEZ LE LUNDI 16 OCTOBRE DE 18h A 20h A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE SITE TOLBIAC (à l'aquarium près de l'entrée) POUR FETER AVEC DE NOMBREUX PROFESSIONNELS CETTE NOUVELLE ETAPE !

SIGNALEZ-NOUS TRES VITE VOTRE PRESENCE CAR LES PLACES SONT LIMITEES : decryptimages.net / contact

|

| 25 : 07 : 17 |

ON A RALLUME LES LUMIERES ! |

ON A RALLUME LES LUMIERES !

4 jours magiques. 4 jours où jamais nous n'avions eu autant de

personnes à chaque moment, venues d'ici ou d'ailleurs. 4 jours aussi où

nous avons affronté les intempéries et dû annuler un spectacle (Les

artisans de l'Ephémère arrivés de Troyes)... L'équipe de bénévoles a

assuré par un travail vraiment incroyable et courageux. La population

s'est mobilisée en accueillant plus de 70 invités. Les intervenant(e)s

ont offert beaucoup de générosité et d'échanges, tel Speedy et Emily

parlant avec la population en réalisant la fresque (grand moment) ou Gg

qui non seulement a dessiné des chroniques pour ces

Rencontres-Promenades, mais offre à l'association le fruit de la vente

de ses dessins originaux exposés jusqu'à fin août au Kiosque de la

vallée à Argentat (un livre peut-être se prépare).

Que dire,

alors que nous sommes fatigué(e)s mais heureuses/reux et fier(e)s de ce

bel acte de résistance culturelle dans les temps de crimes et

d'obscurantisme où nous vivons ? Chaque édition d'Histoires de

Passages... est faite de moments uniques dans un agencement où nous

dégustons des savoirs, des savoir-faire, de la création et de la

gastronomie. Portés par un narrateur que je m'efforce d'être, cette

longue transhumance permet de découvrir personnes et lieux. Difficile de

ne citer que certains événements. Tous nous ont marqué, même quand ce

fut difficile : le concert d'Extatic devait avoir lieu dans le cadre

exceptionnel du barrage du Chastang et a dû être repoussé en intérieur

en fin de soirée au jardin public d'Argentat. Eh bien, j'y ai découvert

le déhanché redoutables de quelques-unes et quelques-uns porté(e)s par

une musique profonde...

Oui, beaucoup ont compris que dans notre

échange de générosités où tout est gratuit, les spectateurs ne sont pas

des CONSOMMATEURS mais des PARTICIPANTS. Ainsi --grand moment de

solitude--, je me souviens être arrivé à l'espace EDF samedi avec une

météo exécrable, avec grand retard, avec un concert annulé, avec un

appareil de projection des films de Raphaël Minnesota momentanément en

panne, avec un public qui attendait pourtant sagement, nombreux,

attentif et où Edouard Launet nous a soudainement transportés pour nous

parler de Sorbonne Plage, de cette communauté de savants atomistes

autour de Marie Curie, Langevin, correspondant avec Einstein à la

presqu'île de l'Arcouest et voulant bâtir un monde de paix... Très beau

souvenir.

Comme Monceaux entre Chemin de pensées, spectacle de

Marie-Laure Fraysse et Thérèse Canet, création de Claire Angelini et

lumières cinématographiques de François Albera, stand des Lumières de

Louis Rollinde et notre grande tablée si chaleureuse. Comme la mythique

"Porte du musée imaginaire" avec Choukri à la manoeuvre et France,

Francis, Jean-Claude qui se sont battus pour qu'existe matériellement

cette oeuvre marquante, futur totem d'un territoire dans un art visible

par toutes et tous et gratuit. Bon, je vais me mettre à égrener tout le

programme mais quand même, grosse émotion pour l'avenue Roland Topor et

sa soeur Hélène, et l'articulture de Sinono chez Naja Bendix,

formidable après-midi et soirée à Saint Martial Entraygues, les cabanes,

le jardinier Claude Bureaux, Prince Roro et Louis Winsberg qui nous font deux sublimes

concerts dans cette splendide petite église à l'acoustique intimiste, et

Grothendieck et... Et Krizek, un monde fou et ému avant de pénétrer cet

incroyable lieu grâce à Philippe Brugnon et notre collectionneur de

voitures, Saint-Privat où nous passons de physique quantique à

l'accordéon qui ont tous deux passionné, comme la forêt. Les gabares et

le spectacle de Marchegay et Broussot, Viincent Laffaire excellent avec

un saxophoniste subtil qui nous réchauffe de nos déboires climatiques,

l'équipe qui assure sur des repas locaux et fins. Et et et la mique avec

Prince Roro, Ory, Le Ny, Mandryka, K Dick, Speedy et Emily devant leur

fresque, Bergounioux improvisant sur gabarot avec Marie Binet qui lui

répond à coup de cuisine cannibale de Topor dans des joutes organisées

par Philippe Di Folco...

ET TOUS LES AUTRES ET TOUS LES MOMENTS

D'ECHANGES EN DEHORS DES EVENEMENTS ET TOUT CE QUI S'ECHAPPE ET TOUTES

LES AMITIES QUI SE NOUENT ENTRE DES PERSONNES QUI NE SE CONNAISSAIENT

PAS ET N'AVAIENT AUCUNE RAISON DE SE RENCONTRER.

OUI NOUS AVONS

BRAVE LES ELEMENTS ET NOUS AVONS RALLUME LES LUMIERES GRACE A TOUTES ET

TOUS, AVEC TOUTES ET TOUS, POUR TOUTES ET TOUS !

|

| 13 : 06 : 17 |

POURQUOI UN LABEL "EARTH-VILLAGE / VILLAGE-TERRE" ? |

La décision du Président des

Etats-Unis de dénoncer l’accord de Paris sur le climat en juin 2017 --comme tant

d’autres actes moins directement visibles mais tout aussi néfastes—déclencha

une initiative : la création d’un label « Earth-Village /

Village-Terre » Pourquoi un

label ? Il ne s’agit pas d’un gadget de plus. Il s’agit de rassembler de

façon volontariste --car ces questions concernent tout le monde tout de suite--

autour de la défense de la biodiversité

et de la culturodiversité. L’originalité de la démarche consiste en effet à

enfin lier les deux priorités.

Précisons les choses. Défendre la

biodiversité ne consiste nullement à devenir les conservateurs de parcs

mondiaux que nous déciderions de rendre immuables, que nous figerions alors

qu’ils sont le résultat d’évolutions diverses, dont des évolutions climatiques.

Non, il s’agit de nous considérer comme un des éléments d’un environnement dont

les agissements humains produisent des modifications accélérées du climat et

–pire peut-être—des pollutions graves de l’air, de l’eau, de la terre. Nous

tuons en commettant des crimes écologiques qu’il va bien falloir enfin

caractériser et pénaliser.

Cela touche tous les milieux. Il

n’y a plus de différences entre les villes et les campagnes. Les océans

charrient des déchets dans des zones inhabitées. Alors, défendre la

biodiversité dans nos « villages », c’est décider à l’échelle de nos

communautés de vie (quartiers des villes ou petites structures agraires) de

penser à la défense de la diversité biologique comme composante première des

villes et des campagnes. C’est reprendre en mains directement nos pratiques de

proximité. Ce retour au local est la base de ce qui pèsera dans notre réalité

locale-globale, qui est trop faible à la fois en démocratie directe et en

organisation planétaire fédérée contraignante sur des enjeux communs.

Commençons ainsi par nous occuper de notre sphère « directement

visible », autour de nous, et faisons-le savoir pour peser sur les enjeux

globaux.

La chose est claire. Mais défendre

la culturodiversité peut sembler moins évident, annexe ou dangereux. De quoi

s’agit-il ? Il s’agit enfin d’affirmer le droit de vivre de façon

différente sur la planète avec des visions du monde variées et des coutumes et

des langues diverses. Défendre cette diversité et défendre cette diversité à

l’intérieur même des communautés géographiques. Non pas donc créer une planète

d’égoïsmes concurrents, de communautarismes fermés et exclusifs ou autoritaires

et expansionnistes, mais affirmer la possibilité du choix. A Miami, veut-on vivre la vie de la Creuse ou celle de

Ouagadougou ? Partout, nous ne pouvons fonder nos modes de vie sur

l’uniformisation des mœurs basée sur une consommation addictive de produits

standardisés. Défendre la culturodiversité c’est affirmer la nécessité

d’options individuelles et collectives « rétro-futuro », avec des

traditions choisies et des innovations.

Ainsi adopter le label

« Earth-Village / Village-Terre » est un engagement double :

celui de l’environnement physique et celui de l’environnement mental où la

tolérance existe dans une conscience claire des limites collectives de base

nécessaires. Il reste ainsi à bâtir un Pacte

commun planétaire évolutif qui interdise des choses simples --pouvant

paraître évidentes mais qui ne le sont pas dans notre monde de terrorisme ou de

peine de mort pour homosexualité ou de répression pour croyance religieuse ou

philosophique ou parce qu’on naît femme. La décision d’adopter le label

« Earth-Village / Village-Terre » est une première étape volontariste

dans une perspective pas seulement humaniste mais terriste. Elle doit être le moyen de lancer une vaste réflexion générale

grâce aux habitantes et habitants eux-mêmes, par propagation sur tous les

continents d’une volonté pratique de millions de groupes humains.

DEMANDEZ LE LABEL EN HAUTE DEFINITION SUR MULTITERRATV.NET !

|

| 28 : 03 : 17 |

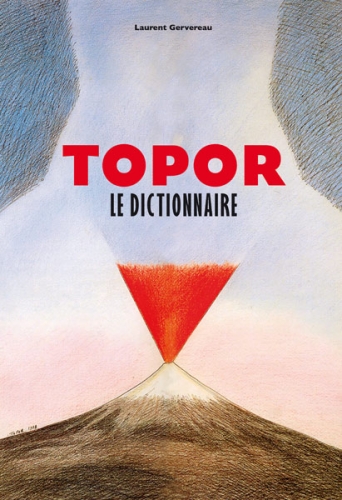

VOIR, REVOIR, AIMER TOPOR ! |

VOIR, REVOIR, AIMER TOPOR !

Allez à la Bibliothèque nationale

de France où Roland Topor reçoit un bel hommage qu'il aurait tant aimé

découvrir. Comment croire que Roland est

mort il y a 20 ans ? Son oeuvre est intemporelle. En images ou en

écrits, il laisse une trace philosophique, décapante, amusée et

désespérée.

Et sachez que

c'était un être humain d'une belle rigueur, d'une immense générosité,

d'un charme sans pareil et d'une intelligence si brillante. Comment ne

pas l'aimer ? Comment admettre qu'il soit mort ? Je pense à lui, comme à

Cabu et très peu d'autres, si souvent.

Au fait, j'allais oublier

: ressort aux éditions Alternatives le dictionnaire commencé avec lui

lors de jours et de nuits à son domicile de la rue de Boulainvilliers.

C'est une joie de retrouver ce bel ensemble qui montre la richesse et la

diversité de ses créations, sa résistance à la connerie, au harcèlement

du fisc et des médiocres. par l'humour, le désir, l'imaginaire et

l'effroi.

Merci Roland. Ne cédons rien !

|

| 10 : 03 : 17 |

Un musée pour comprendre la différence |

Le 4 mars 2017, a lieu l'inauguration d'une nouvelle institution à La

Force près de Bergerac dont il a conçu le projet et dont il préside le

conseil scientifique : la Maison John et Eugénie Bost - un musée pour

comprendre la différence (maisonbost.com). Placée par lui sous cet appel

à "comprendre la différence", cette institution pluridisciplinaire et

gratuite appartient à la Fondation John Bost, qui accueille et soigne

des personnes (enfants, adolescents, adultes et seniors) souffrant de

troubles psychiques et de handicaps physiques et/ou mentaux, ainsi que

des personnes âgées dépendantes. L'originalité du musée est d'être la

carte d'un territoire et d'inviter à circuler dans ces lieux ouverts, de

provoquer des rencontres avec un parcours d'expositions évolutives

auxquelles participent les résidents. La première exposition a été

consacrée en 2017 à : Francis Masson, le Calder de La Force. Plusieurs livres sont sortis à cette occasion, dont La Saga Bost

(Labor et Fides), co-dirigé par Patrick Cabanel et moi-même,

qui retrace les persécutions sous Louis XIV de la famille originaire de

Beaumont-lès-Valence et la fuite à Genève, la diaspora sur plusieurs

continents et des personnages forts comme Pierre Bost (écrivain et

scénariste avec Jean Aurenche), Jacques-Laurent Bost, ami de Jean-Paul

Sartre et Simone de Beauvoir, ou le chanteur Renaud.

Aventure collective, c'est une très belle réalisation. Elle a mobilisé une centaine de personnes qui n'ont pas ménagé leur peine. Je remercie particulièrement l'équipe scénographique (François Payet et Anne Bourdais), la conservatrice (Ariane Dahan) et le staff de direction de la Fondation avec Olivier Pigeaud, Christian Feuillette et Christian Galtier, ainsi qu'Arnaud Bigex pour le site Internet.

L'inauguration fut un moment très chaleureux, fort, avec des réactions enthousiastes d'un public très très nombreux. Maintenant, grâce au comité scientifique prestigieux et attentif et les équipes sur place, il faut faire vivre cet outil très original.

|

| 03 : 02 : 17 |

LE TEMPS DE LA DEQUALIFICATION |

Issu du site decryptimages.net :

L’accumulation planétaire d’images,

texte et sons et leur circulation exponentielle ont plusieurs conséquences

directes. Les plus évidentes sont l’obsolescence généralisée et la déqualification

avec perte de tout repère. D’autant que notre ubiquité constante ne s’est pas

accompagnée d’un effort éducatif à tout âge pour offrir des bases en histoire

du visuel et des méthodes d’analyse. Elle ne s’est pas non plus accompagnée d’efforts

pour multiplier les médias-relais, les médias intermédiaires, géographiques ou thématiques

qui trient et proposent entre les milliards d’expressions individuelles et les

médias minoritaires dans lesquels les mêmes informations très restreintes et

les mêmes personnages tournent en boucle.

Au début des années 2000

(en 2003), dans le cadre des activités de l’Institut des Images, l’un des

ancêtres de ce site (imageduc.net) avait mis en place un Baromètre européen des

médias, premier outil comparatif de mesures statistiques des contenus, dont la

synthèse fut publiée à La Découverte dans Inventer l’actualité. La

construction imaginaire du monde par les médias internationaux. Nous avions

pointé juste. Pourquoi ? Au temps du n’importe quoi et des fameuses « vérités

alternatives » (évoquées récemment sur decryptimages), il apparaît de plus

en plus clairement que les humains se séparent aujourd’hui essentiellement

entre deux visions du monde : une vision figée, d’exclusion, autoritaire

et propagandiste qui n’a rien à faire avec les faits (religieuse ou non d’ailleurs)

et une vision qui conçoit le vivre ensemble comme une défense de la diversité,

biodiversité ou culturodiversité (religieuse ou non).

Dans le cadre de la défense

de la diversité et des libertés publiques –qui est clairement la perspective de

decryptimages.net--, nous ne pouvons alors que soutenir tous les efforts visant

à la mise en place de médias intermédiaires et aussi de mesures des vecteurs d’information.

Ainsi en France, même si l’initiative vient d’un journal (Le Monde) --donc

d’un média partie prenante de l’objet d’étude--, le récent baromètre Décodex (lemonde.fr/verification/)

est une initiative intéressante, qui devrait se multiplier. Nous nous apercevons

en effet tardivement que publicité et propagande ont envahi la guerre mondiale

médiatique à l’œuvre aujourd’hui.

Voilà pourquoi le combat de

la pertinence est devenu prioritaire. Voilà pourquoi la qualification des

images importe davantage que les images elles-mêmes, pour tous les types d’images.

C’est ce à quoi nous appelons sans cesse.

Cela est d’autant plus

important que la nécessité de médiatisation (ce qui n’est pas vu, n’existe

pas) a dévoyé les méthodes et l’éthique scientifiques. Ne parlons pas

simplement de leur instrumentalisation par l’argent en finançant et en

orientant les recherches, mais aussi grâce à une dérive. Dans le marketing des

news au sein du flux continu, l’oubli est règle et le commentaire

prime sur l’étude. Ainsi, des philosophes, sociologues, psychanalystes autoproclamés font du journalisme avec une

aura scientifique ne reposant sur aucune recherche autre que leur éventuel brio

oral. Mais cela s’est répandu dans toutes les sciences, notamment les sciences

humaines. Désormais, d’obscurs tâcherons souterrains ou des étudiant(e)s

exploité(e)s réalisent de longs travaux que d’autres pillent sans vergogne et

sans citer personne. C’est la piraterie généralisée. Désormais aussi, des

esprits futés construisent hâtivement des thèses à partir d’une conclusion

choisie pour faire des articles à scandale qu’ils appellent des livres.

Les sciences sont donc

fortement touchées par la déqualification. Et pourtant aujourd’hui, face à la

perte des repères et aux vérités auto-proclamées, quel est le seul terrain sur

lequel les humains peuvent échanger comme base de leur vivre en commun, si ce n’est

le terrain scientifique ? Pas le scientisme, la religion de la science,

mais ce grand mouvement évolutionniste qui est celui des recherches critiques et

expérimentales aptes à donner des éléments d’appréciation du monde, de

compréhension et de choix individuels et collectifs.

Voilà pourquoi, de même qu’il

faut urgemment qualifier l’espace médiatique et donner des repères, il est très

urgent de requalifier l’espace scientifique. Cela changera probablement

la visibilité publique et offrira des surprises étonnantes sur les contenus et

les pratiques. A quand un Décoscientex ?

|

|