|

|

| 19 : 01 : 16 |

L'INFO, C'EST QUOI ? |

J'ai vécu jusqu'à 60 ans aujourd'hui (à force d'être jeune, on devient vieux). Avant le brouillage des saisons et du temps physiologique.

J'ai fait tant de choses, vu tant de mondes passionnants ou désespérants, d'humains médiocres ou exceptionnels, laissé des traces, testaments successifs, des images, des analyses, des colères... J'avance. J'explore. Je n'ai pas de temps à perdre et, si je choisis de le perdre, c'est encore du temps gagné.

La vieillesse est un combat entre le détachement et l'attachement. La vieillesse, c'est comme les saisons, il faut assumer et se méfier des apparences factices de l'éternelle jeunesse, comme d'un "temps" idéal. Soyons lucides à l'ère de la relativité. Refusons les paradis de propagande et de publicité, qui sont la négation de la vie. Oui, il faut défendre parallèlement la diversité des âges et la variété des saisons ou des climats : le merveilleux de la vie sur notre planète réside bien là (mouvement, évolutions, diversités). Le grand danger de la vieillesse (qui peut commencer tôt) est de se racornir, physiquement et intellectuellement, de se ratatiner, d'être la caricature de soi-même, de se figer dans une posture. Insensible aux changements, insensible aux autres.

Car devenir vieux est un aspirateur à indifférence, une sorte de descente vers la neutralité de la mort, vers l'inerte : on voit moins bien d'abord, puis on se rappelle moins bien, on s'indiffère, on bouge moins bien, on entend moins bien, on se ferme, on ne bouge plus et on meurt. Face à ce détachement (qui peut s'accélérer avec la maladie), il reste heureusement la possibilité des attachements : attachements à ses proches, à une conjugaison des générations où on continue à découvrir et à apprendre, attachements à la Terre et au lieu où on vit comme aux lieux où on va dans l'empathie et le combat pour ne jamais accepter l'inacceptable. Continuer à explorer. Voilà les termes du choix.

Voilà aussi ce qui se mêle : des détachements parfois salutaires liés à l'âge et à la condition physique et des attachements volontaristes où l'esprit reste en éveil et où le coeur ne se ferme pas, sauf à s'arrêter.

Alors, à l'ère de la multiplication industrielle des produits, à l'ère des clones et de la norme, de l'ignorance (on attend la mort des individus pour parfois découvrir qu'ils ont existé...) et de l'oubli, de l'obsolescence généralisée et du n'importe quoi, des guerres et des leurres médiatiques, réévaluons l'unicité, les choix éclairés, l'exigence, la recherche et le RARE.

|

| 31 : 12 : 15 |

APPARENCES |

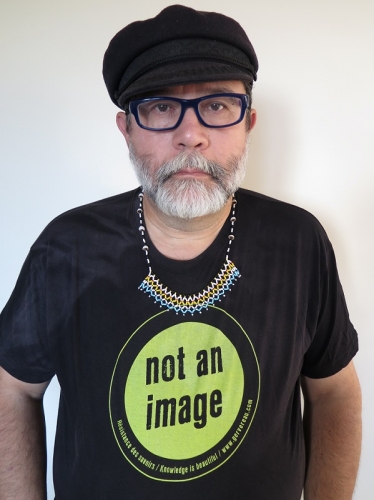

Le 19 janvier 2016, cela fera 60 ans qu'aura survécu l'infâme bouillie née par césarienne nommée Laurent Gervereau. C'est une satisfaction d'être parvenu jusque là en n'ayant pas trop de regrets avec une vie très riche de rencontres et d'inventions diverses. Oui, je peux sereinement me regarder dans la glace, pas parce que je serais un bellâtre atteint de jeunisme, mais parce que ma vie correspond aux grandes attentes que j'avais. Je fête donc cette persévérance avec la publication de livres, le rassemblement de proches et une vision plus que jamais relative (la mort de Cabu ne cesse de me hanter, mais aussi tant d'autres en souffrance ou disparus). Loin de me terrasser, c'est une leçon de vie, de volonté, de résistance culturelle. Je me sens plurofuturo et il est inadmissible de se laisser voler le présent et le futur par l'obscurantisme et la haine. Voilà ci-dessous le petit texte qui apparaîtra dans la rubrique "spectacle" de ce site avec quelques photos de l'état des dégâts de mon apparence physique.

Moi aussi, je suis humain

[apparences / 60 ans]

Voilà

quelques portraits réalisés fin 2015 pour constater les choses : il

faut accepter et affirmer la vieillesse. La vieillesse de celui qui

s'est construit là en "Mister Local-Global" (déguisement parmi

d'autres...). Avec l'enthousiasme de la découverte intact, il est

l'heure en effet de comprendre que le "je ferai" se conjugue avec le

"j'ai fait". Il est temps aussi, alors que tout peut s'arrêter, de

savoir qu'il n'existe aucune situation idéale mais des adaptations aux

environnements successifs où la part de volonté et de libre-arbitre

contrebalance le fatum.

Mon projet ? Il n'est pas très

différent de celui de Lao Tseu ou de Montaigne : en analysant la

situation des humains dans leur environnement, tâcher de faire des choix

éclairés et évolutifs plutôt que de subir dans l'esclavage mental et

matériel. D'ailleurs, nous devrions être toutes et tous des Lao Tseu ou

des Montaigne, des Epicure ou des bouddhistes du Petit Véhicule, car

leur propos --notre situation singulière-plurielle-- est au coeur de

l'histoire planétaire, du moins celle du passage des humains.

Bref,

j'ai voulu réaliser par différents moyens (ma vie comme mes livres, mes

films, mes créations plastiques, l'invention d'actions de groupes...)

de la philosophie en actes au temps de la multiplication industrielle

des images, du local-global et de l'écologie matérielle et culturelle,

donc de la relativité. La mesure est celle de l'efficience individuelle

et collective : soi comme cobaye, nous comme symptôme.

Ensuite, avoir une postérité, c'est accepter de ne plus s'appartenir.

|

| 10 : 12 : 15 |

Rallumons les Lumières ! |

France ouverte ou France fermée ?

Il

n’est plus temps de tergiverser. La France n’est pas devenue majoritairement

nationaliste et xénophobe. Mais la pensée visible dans l’espace public pourrait

le faire croire : étalage de néo-réactionnaires fraichement convertis et

un parti attrape-tout se nommant Front national. En face, un Front

républicain ? Non, une bérézina idéologique. Voilà pourquoi il est urgent

de regarder enfin en face le monde d’aujourd’hui et de faire émerger dans

l’espace public des concepts alternatifs. Il est temps d’avoir une offre

idéologique différente de celle du retour au passé, car si la présidentielle se

joue sur la thématique sécuritaire, le résultat est connu d’avance.

Le

seul schéma clair à comprendre et à poser dans cet espace public est celui de

la différence radicale entre les partisans d’une France ouverte et ceux d’une

France fermée. Tout découle de là. Et beaucoup seront surpris de voir qu’une

grande majorité des habitants de ce pays ne souhaitent nullement en réalité une

France fermée. A condition d'expliquer clairement les choses.

En effet, l'accusation facile qui vient aux réactionnaires est de qualifier les autres de "mondialistes", sous-entendu de mauvais Français vendus au laisser-faire économique carnassier. Face à cela, il importe donc urgemment d'étayer ce qu'est une "France ouverte" en insistant d'abord sur le retour au local, sur l'attachement à là où on vit, dans une dimension locale-globale. Retour au local avec lucidité, lucidité sur une planète en interactions : pour s'occuper du local, il faut s'occuper du monde, sinon c'est mentir au peuple et subir, c'est être à la merci des autres.

Voyons donc tout cela.

Le rétro ou le rétrofuturo ? Multi ou

mono ? Tolérance ou intolérance ?

Les

tenants de la France fermée sont en effet les nostalgiques d’un passé mythifié

qui n’a jamais existé. Ils s’arc-boutent sur l’idée simpliste et rassurante

d’un bouclage des frontières et d’un tri des vrais Français et des autres.

Surtout, ils refusent le mouvement. Leur pensée est arrêtée sur un fantasme

particulier de société idéale –très différente d’ailleurs suivant les membres

du bloc nationaliste. Ils sont « mono », car exclusifs sur leur choix

de société et de mode de vie. Ils veulent une France congelée, muséographiée au

mauvais sens du terme. Ce sont, d’une certaine manière, des utopistes dans la

mesure où ils visent à un arrêt de l’Histoire. La nostalgie est leur doping.

Ils sont rétro, opposants au darwinisme social.

Deux

concepts forts s’opposent à cette pensée. D’abord le rétro-futuro. Cela consiste à affirmer son attachement profond à là

chacune et chacun vit. Les partisans d’une France ouverte n’ont ainsi aucune

leçon d’amour de nos villes et de nos territoires à recevoir. Ils défendent des

traditions choisies avec de l’innovation : rétrofuturo. L’abandon de

campagnes ou de quartiers, la disparition des PME et de services publics de

base, la France à deux vitesses, sont en effet autant de réalités

catastrophiques d’aujourd’hui. Elles ne peuvent être combattues que par un

puissant retour au local, à de la démocratie directe, aux circuits courts, à

des économies diversifiées (on ne vit pas dans un village des Pyrénées comme

dans un quartier de Saint-Denis).

Le

second concept est la base de la conception laïque et démocratique :

l’unité d’intérêts communs dans le vivre ensemble et la liberté de pensée. Il

faut organiser un sursaut éducatif et culturel permettant de décrypter les

grands enjeux d’aujourd’hui et le maelström des images en circulation

exponentielle sur la base de valeurs et d’un passé commun, de tous les aspects

d’un passé commun, pas un passé tronqué, sélectionné : des repères.

Les

tenants de la France fermée ont en effet une vision particulière de

« leur » France, du passé qu’ils se choisissent en ignorant ou en

récusant les autres aspects. C’est là où il est fondamental désormais de

balayer les errements du « devoir de mémoire », pouvant conduire à

l’affrontement victimaire des communautés, pour affirmer fort un « besoin

d’histoire », d’une histoire qui est une interrogation problématisée du

passé sur la longue durée du territoire et pas seulement le récit d’un roman

national forgé au XIXe siècle. La France, c’est un territoire qui a connu une

occupation humaine depuis la Préhistoire. Chacun a besoin alors de connaître

l’histoire longue de sa commune, de sa région, du pays, de l’Europe et de notre

planète. Une histoire stratifiée. Seule une approche scientifique de ce type soude, rassemble, fédère

autour d’accroches qui sont d’abord locales. Elle n’omet en rien l’importance

de la Chrétienté, par exemple, dans cette histoire (catholiques et aussi

protestants) ni la présence très ancienne des Juifs, mais cela l’inscrit dans

un système d’échanges et d’affrontements large avec des implications

continentales et planétaires depuis les premiers peuplements au sein d’un

environnement particulier qui a évolué.

Tout

cela nous explique que nous ayons des identités

imbriquées faîtes de multiples aspects et inclinaisons personnelles. Alors,

« être Français », au-delà de l’aspect légal, c’est vivre sur un

territoire, en parler la langue (et d’autres langues…), en connaître

l’histoire, participer à son « vivre ensemble » et à la construction

d’un projet collectif. Pas se conformer à un stéréotype imposé.

Multiplicité

de conceptions du monde (multi) contre vision arrêtée et exclusive (mono),

rétrofuturo contre rétro, voilà bien le clivage entre les tenants de la

tolérance, quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques,

et celles et ceux se basant sur une seule conception à imposer à tous en

rejetant les autres formes de pensée : France ouverte et tolérante ou

France fermée et intolérante. France du mouvement (et pas du

« progrès » qui est une notion fausse et dangereuse avec les sociétés normées et la religion du technologisme) contre France arrêtée

ou en tentative pathétique de rétropédalage.

Local-global, justice et durabilité

La

réalité terrienne actuelle est locale-globale. Nous vivons l’ubiquité, ici avec

les échos d’ailleurs. C’est une réalité stratifiée : je vis dans une

commune, une région, un pays, un continent, sur la Terre. Et les questions qui

se posent sont locales-globales. Il faut les résoudre au bon niveau. Les

partisans d’un France fermée ont la vision d’un Etat aux frontières closes qui

seraient protectrices. Leur vision est nationale et même hexagonale (en dehors

de toutes les questions économiques que cela pose, quid des DOM-TOM ?).

Aujourd'hui est au

programme avec eux la ringardisation entière d'un pays qui s'est laissé

entraîner vers un raidissement national à rebours de l'Histoire. Marine Le Pen

n'est pas Hitler, mais justement c'est le problème : la droite française s'est

fait kidnapper par l'extrême-droite. Pour des raisons profondes : il existe une

crise démocratique dans le pays et une absence d'idéaux alternatifs clairement

affirmés à un repli nationaliste rassurant en apparence, très dangereux dans

les faits.

Face à ces

errements, il importe de réveiller la démocratie locale et de structurer la gouvernance

continentale et planétaire. Au lieu d’agiter la peur, il faut parler de

perspectives pour la jeunesse, pour les actifs, pour un troisième âge qui

souvent veut désormais jouer pleinement un rôle social. Réveiller la démocratie

locale, c’est aussi s’engager dans la défense culturelle de traditions assumées

faisant le goût de nos territoires et le plaisir du vivre-ensemble dans les

micro-quartiers de nos villes et de nos banlieues. La France ouverte est une

France ancrée qui rassemble, pays d’immigrations successives assumées (qui sont

autant d’apports et de liens avec le monde). Une France cependant qui n’est pas

faite de bisounours, qui condamne celles et ceux ne respectant pas les lois

communes, qui sépare l’espace public et les pratiques privées, qui se soucie de

la gestion nationale, continentale et planétaire des migrations.

Car la solution

n’est pas la fermeture illusoire, source de déséquilibres et d’insécurité dans

un pays étriqué et conflictuel, mais la volonté de peser pour plus d’Europe et plus de gouvernance

planétaire. A l’heure de la COP21, tout le monde comprend que les

catastrophes climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières, ni les migrations,

ni les pollutions, ni les génocides culturels, ni les crises économiques et les

déséquilibres financiers. Arrêtons de penser borné. Toute guerre désormais

n’est ni locale ni nationale, c’est une guerre civile où des humains affrontent

d’autres humains. La guerre mondiale médiatique des propagandes et des

publicités se moque des frontières.

Alors, il faut

repenser la constitution pour revivifier la démocratie locale et nationale mais

aussi repenser une gouvernance européenne et une gouvernance mondiale à partir

d’un Pacte terrien évolutif accepté

par toutes et tous. La France ouverte, c’est une France qui redevient motrice

dans la pensée d’une planète nécessairement solidaire pour sa survie, certes,

mais avec des idéaux communs clairs de justice et de durabilité. Par rapport à

cela, les tenants de la France fermée, à idéaliser le passé, ne croient plus en

la capacité des Françaises et des Français d'inventer le futur, de créer,

d'innover dans tous les domaines. Eux qui ne cessent de trier les bons Français

et les mauvais Français, ils ne croient plus en la France. Assez de masochisme

! Assez de cécité, de mensonges et d’hypocrisies !

Levons l'espoir

d'une République durable et solidaire, construisons le futur au lieu de se

bloquer avec morbidité sur la nostalgie du passé. Retrouvons des idéaux dans le

respect de la relativité des pensées, des croyances, des civilisations : une

écologie culturelle. Ces idéaux ont fait les meilleurs moments de notre

Histoire comme de celle des Etats-Unis, ceux d'appels généreux à la communauté

humaine. Rallumons les Lumières !

|

| 07 : 12 : 15 |

BLUES ET REVEIL NECESSAIRE |

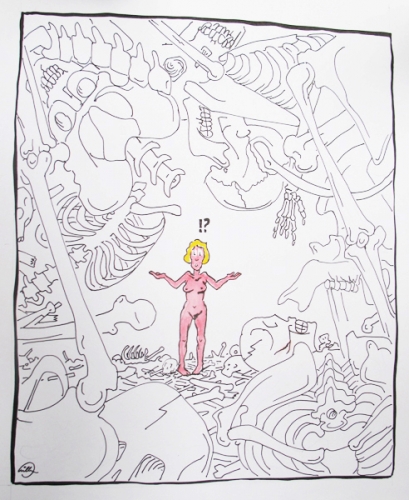

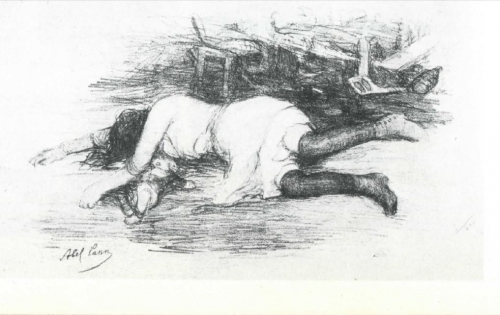

Ce dessin de Willem a une histoire. Il a été réalisé à l'été 2015 après que Corinne Bonnet lui ait demandé plusieurs semaines avant une oeuvre pour l'exposition "Au-delà, atlas des visionnaires" (conçue par Olivia Clavel et qui rassembla 20 artistes des plus réjouissants). Willem laissa Corinne Bonnet, la galeriste et voisine îlienne, sans réponse. Puis, à l'été, il lui donna ce dessin.

C'est ce dessin qui était exposé lors de sa venue à Paris le 14 novembre avec Medi dans l'exposition. Et, le 14 novembre, après l'horrible réplique des assassinats de Charlie-Hebdo la veille, il n'y avait rien à faire que d'ouvrir une bouteille...

Aujourd'hui, ce n'est pas l'horreur absurde qui est au programme, mais la ringardisation entière d'un pays qui s'est laissé entraîner vers un raidissement national à rebours de l'Histoire. Marine Le Pen n'est pas Hitler, mais justement c'est le problème : la droite française s'est fait kidnapper par l'extrême-droite. Pour des raisons profondes : il existe une crise démocratique dans le pays et une absence d'idéaux alternatifs clairement affirmés à un repli nationaliste rassurant en apparence, très dangereux dans les faits.

De même qu'après les assassinats perpétrés la réponse sécuritaire ne peut suffire (il faut un réveil culturel et éducatif), de même les élections à venir ne doivent plus être détournées par ce qui n'est pas le sujet premier d'un pays en devenir. Pour la jeunesse, pour les actifs comme pour toute une partie d'un troisième âge soucieux du vivre en commun, il faut tout placer sur les objectifs de justice et de durabilité. Je le dis depuis des années et la personnalité politique qui saura rassembler et avancer sur ces objectifs clairs avec les conséquences constitutionnelles qui en découlent renversera la table.

Cela suppose de cesser de se désintéresser du local, du terrain. Tout vient de là : le retour au local. Cessons d'avoir des quartiers urbains et des villages abandonnés. Soyons fiers de là où nous vivons en faisant des choix rétrofuturos où la population est associée : décider de ce qu'on veut garder et magnifier comme traditions et de là où on veut innover. A partir de ce retour au local, de cette défense du local avec des circuits courts, de l'innovation économique, il faut cependant comprendre notre univers en réseaux planétaires.

Oui, notre dimension est locale-globale désormais et l'illusion du repli autarcique est dangereux. La COP21 donne l'exemple du fait qu'une gouvernance planétaire doit être construite. Les enjeux environnementaux comme d'ailleurs le terrorisme ne se traitent --nous le voyons tous les jours-- qu'à la bonne échelle : elle dépasse les pays et même les continents. Elle implique l'ensemble de la communauté humaine dans son environnement, en interaction avec son environnement. S'enfermer dans une conception bornée au sens propre, c'est être inopérant et subir des conséquences environnementales mais aussi économiques ou sur les libertés publiques considérables. La cécité des néo-réactionnaire est là : ce sont des oies blanches prêtes à se livrer à toutes les catastrophes et aux effets de la guerre mondiale médiatique des propagandes et des publicités où ils ne décident plus de rien.

Je viens de terminer un livre sur ces questions. Alors, souhaitons que cette pensée soit enfin largement relayée dans les médias, souhaitons que beaucoup s'en emparent. L'espace médiatique s'est laissé phagocyter de façon pernicieuse par les néo-réactionnaires --comme si c'était "courageux" d'être réactionnaire, de déverser sa bile...--, représentants gonflés d'une seule partie du peuple et en tout cas d'options dangereuses pour le futur. Assez donc de temps perdu et d'autodestruction, de morbidité nostalgique : disons-le, si par malheur le Front national arrivait au pouvoir, soit il ne ferait pas grand chose comme sa politique assez prudente actuelle locale, soit il provoquerait des troubles graves. Du temps perdu et de l'auto-destruction.

Finalement, à idéaliser le passé, ces personnes ne croient plus en la capacité des Françaises et des Français d'inventer le futur, de créer, d'innover dans tous les domaines. Eux qui ne cessent de trier les bons Français et les mauvais Français, ils ne croient plus en la France, ils veulent faire de ce pays un territoire muséographié dans le plus mauvais sens du terme, congelé. Assez de masochisme ! Oui, il n'y a vraiment plus de temps à perdre pour une jeunesse qui se sent ignorée, délaissée, sans perspective et qui végète dans la dépression ou s'exile.

Levons l'espoir d'une République durable et solidaire, clairement engagée pour la justice et la qualité environnementale locale et globale. Retrouvons des idéaux dans le respect de la relativité des pensées, des croyances, des civilisations : une écologie culturelle. Ces idéaux ont fait les meilleurs moments de notre Histoire comme de celle des Etats-Unis, ceux d'appels généreux à la communauté humaine. Rallumons les Lumières !

|

| 17 : 11 : 15 |

MEDIA-TERRORISME ET RESISTANCE CULTURELLE |

MEDIA-TERRORISME ET RESISTANCE CULTURELLE

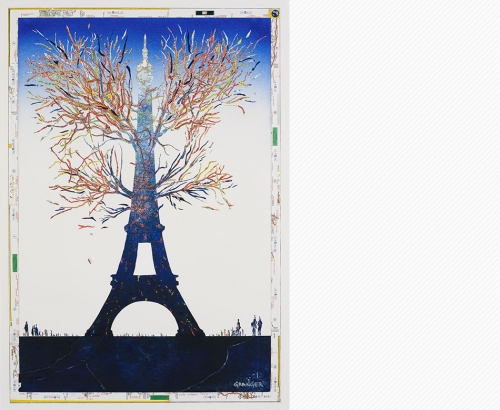

Nous confirmons l'exposition : Michel Granger, un amoureux de la planète !

Venez nous soutenir ce jeudi 19 novembre de 18h à 20h (ECART, 18 rue Jacob, 75006 Paris) pour l'inauguration en présence de l'artiste

Inutile de dire que toute l'oeuvre et les valeurs de Michel Granger -- paisible habitant du 10e arrondissement de Paris-- sont à l'exact opposé des horreurs qui viennent d'être commises.

Alors que les chamailleries politiques recommencent et les surenchères sécuritaires, alors que les médias font de facto la pub de ce media-terrorisme inauguré avec le World Trade Center, il est essentiel de se rassembler et de parler de ce qui doit faire notre force : l'éducation à tout âge et la culture, la défense de la science et des savoirs contre l'obscurantisme fanatique.

Et, affirmons-le, la COP21 est plus importante que les agissements de 8 criminels.

Partout, il faut non seulement continuer mais affirmer nos valeurs, organiser la RESISTANCE CULTURELLE

|

| 14 : 11 : 15 |

MEDIA-TERRORISME ET SILENCE DE RESISTANCE |

|

MEDIA-TERRORISME ET SILENCE DE RESISTANCE

J’avais mis en avant dans le journal Le Monde en 2004, lors des

attentats à Madrid, la notion de « média-terrorisme », c’est-à-dire le

fait que les terroristes, depuis le World Trade Center, scénarisent

désormais leurs actions et l’usage de l’horreur. Ils conçoivent des

événements simultanés et successifs sur des cibles symboliques comme

dans une fiction.

Aujourd’hui, 13 novembre 2015 dans la nuit,

j’apprends ce qui s’est passé dans ce quartier du 10e arrondissement où

j’ai habité pendant 25 ans. Mon fils a travaillé au restaurant Le

Cambodge, qui a ouvert le Petit Cambodge en face du café Le Carillon...

Comment ne pas être saisi par l’horreur. Comment s’autoriser même à

réfléchir dans l’élan naturel de compassion et de solidarité. Comment

penser au-delà dans ces premiers instants.

Et pourtant. Et

pourtant il va bien falloir mener une réflexion de fond sur

l’instrumentalisation de l’horreur, qui est une victoire indéniable des

terroristes dans un kidnapping de l’actualité. Il va falloir réagir,

réagir probablement par la contention médiatique, par un SILENCE DE

RESISTANCE. Dire les faits et les mesures mais fermer les antennes à ces

programmes en continu qui sont exactement ce qu’attendent les

terroristes jouant en réel un mauvais polar.

Le World Trade

Center avait des allures de film de science-fiction avec des caméras de

surveillance. Les événements actuels propagent des paroles trash sur une

absence d’images, un discours de l’horreur propre à mobiliser nos

imaginaires. Tout cela se fait dans un contexte très particulier. Pour

la course à l'audience, la Gore Attitude a gagné partout sur les écrans :

pas de fiction sans meurtre, pas d'info sans mort. Quelle époque

étrange, comme si l'absence de guerre directe ici provoquait des

simulations d'états de guerre.

Cela se répétera. Il va donc

falloir apprendre à informer autrement d'une part et décriminaliser les

fictions d'autre part. Informer sans tomber dans le compassionnel.

Vaincre la prise à la gorge de l'actualité par les terroristes en

limitant volontairement l'impact médiatique. Donner des faits mais sans

déborder, sans faire des directs pendant des heures où il n'y a pas ou

très peu d'informations nouvelles. Donc sans faire la publicité de facto

pour ces êtres médiocres embrigadés se jouant le film.

Le

terrorisme est une forme de virus. Il est très pervers. Dans le passé,

le mouvement anarchiste --qui était pourtant un mouvement généreux pour

la liberté et la solidarité, inventant par exemple mutualisme ou

coopératives-- a pâti très gravement des attentats terroristes. Il est

devenu synonyme non seulement de foutoir (« c’est l’anarchie ! ») mais

de crimes (l’anarchiste poseur de bombes ou assassinant les puissants).

Ce fut une erreur stratégique et éthique totale, discréditant le mot «

anarchie » lui-même. Dans les années 1970, quand les gauchistes

allemands ou italiens pratiquèrent la violence, Guy Debord écrivit avec

Gianfranco Sanguinetti pour expliquer que le terrorisme ne pouvait faire

que le jeu d'une répression toujours plus forte.

A cet égard,

nous sommes devant des responsabilités graves aujourd'hui. Pouvoir

politique et médias doivent réfléchir urgemment à leurs buts et leur

fonctionnement. Car la pente est dangereuse : les terroristes font de

l'audience et de la part de marché, ils vendent du papier. Du point de

vue politique, sans tomber dans un complotisme maladif que j'exècre,

constatons que, comme dans la guerre froide où les deux camps se sont

merveilleusement accommodés de la mobilisation totale contre l'ennemi

total, les terroristes-stars des médias arrangent les pouvoirs

politiques et économiques. Ils soudent les populations et gomment les

problèmes.

Le défi terroriste est donc aussi un défi de liberté d'expression et un défi de fonctionnement démocratique.

La tâche n'est pas facile, mais nos dirigeants doivent alors tenir les

deux bouts du front nécessaire contre cette violence instrumentalisée :

des mesures de sécurité publique indispensables et résolues, avec

l'affirmation sans cesse renouvelée de la défense des libertés (qui fait

contre-modèle : ne rien céder à ce que nous rejetons). Il faut, tout en

luttant collectivement contre ce cancer intérieur dans un pays fracturé

où des banlieues et des campagnes se sentent reléguées, ghettoïsées,

éviter la policiarisation du monde en images et dans des sociétés du

contrôle et de la norme. Voilà pourquoi d'ailleurs le temps d'une grande

action pédagogique de long terme sur l'éducation aux images à tout âge

est un impératif civique. Face au maëlström de nos écrans, apprendre à

voir devient aussi important qu'apprendre à lire.

Bref, combattre

résolument, réfléchir aux usages médiatiques tout en défendant les

libertés et faire une oeuvre éducative durable à la hauteur de la

transformation de civilisation qui est la nôtre.

|

| 11 : 11 : 15 |

POUR UNE CITE DE L'ECOLOGIE - RENE DUMONT |

Pour une Cité de l’écologie – René Dumont

Beaucoup l’ignorent : le mot

« écologie » a été inventé en 1866 par le savant allemand Ernst

Haeckel. Cette notion, qui concerne les rapports des humains avec leur

environnement, fut jusqu’en 1970 essentiellement une notion scientifique. Elle

concerne désormais tous les domaines : de vie quotidienne, culturel,

politique, économique, philosophique… Mais, à l’heure de la COP21, ce grand

chantier du devenir collectif humain sur notre planète manque singulièrement de

lieux d’échanges et de diffusion des savoirs (pour trop apparaître dans

l’actualité sous des aspects dérisoires peu dignes des grands enjeux

collectifs).

Le constat : un basculement s’opère

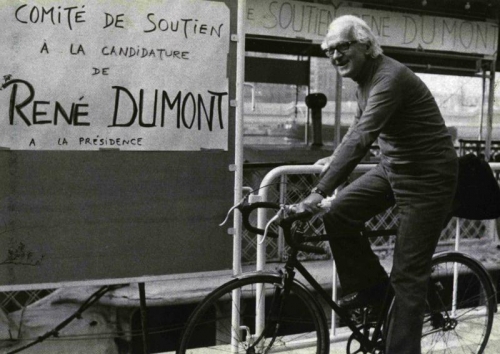

René Dumont fut en 1974 le premier candidat

écologiste au monde à une élection présidentielle. Sa campagne --menée sur une

péniche, se déplaçant à bicyclette et montrant un verre d’eau comme une valeur

précieuse à la télévision-- fut prémonitoire. Il ne recueillit que 1,32% des

votes. Aujourd’hui, alors que les périls climatiques sont mis en avant, que les

pollutions de l’air, de l’eau, de la terre et les dérives de la nourriture

industrielle touchent tout le monde et notamment les plus pauvres, ses messages

deviennent d’une grande actualité.

Ils deviennent d’une grande actualité aussi

parce que René Dumont est un savant, un agronome, c’est-à-dire quelqu’un qui a

eu une pratique expérimentale et critique, sillonnant tous les continents. René

Dumont est ainsi fort loin d’une vision arrêtée, idéologique, sectaire de l’écologie.

Passionné, il a évolué, prônant d’abord une agriculture intensive pour

« nourrir la planète » après la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il a

compris que la destruction de l’environnement, détruisait d’abord les

habitants. Il a vu les conséquences sur le terrain : l’enjeu en effet est

non seulement la biodiversité mais aussi la culturodiversité (la destruction

très violente et rapide des modes de vie traditionnels pour un consumérisme

aveugle et addictif) et bien sûr tout simplement la santé des populations.

Heureusement, une prise de conscience générale

émerge aujourd’hui, qui dépasse les clivages politiques ou philosophiques et

confessionnels. Elle émerge avec la compréhension progressive que seule la voie

des savants est viable : une approche sans à priori, pragmatique, expérimentale

et critique. Mais où ces savants, avec les politiques, les acteurs de terrain,

les artistes, les entreprises, peuvent-ils se retrouver pour échanger et

débattre de telles questions centrales pour notre quotidien et notre futur ?

Où un travail de diffusion des savoirs, de pédagogie, d’interaction avec les

jeunes et tous les moteurs de notre vivre-en-commun peut-il s’opérer ?

Faut-il juste des événements ponctuels comme la COP21 pour faire émerger cela

momentanément ?

La nécessité d’un lieu d’échanges, de pédagogie et de

diffusion culturelle

La France a joué un rôle important dans la

prise de conscience écologique avec des pionniers comme Dumont, Dubos,

Charbonneau, Gorz, Ellul, Carlier, Fournier, Reiser, Cabu ou André Louis pour

l’agriculture biologique… N’est-il pas temps de créer un lieu d’échanges

pérenne, qui perpétue la mémoire de ces pionniers autour du personnage

symbolique de René Dumont, en l’inscrivant dans tous les débats du jour ?

Peu le savent, là encore, mais à

AgroParisTech (l’école de René Dumont) existe le premier musée international

sur l’écologie et le développement durable : le Musée du Vivant (www.museeduvivant.fr). A travers de

vastes collections (des herbiers à 600 dessins de Cabu, d’un fonds d’affiches

depuis le XIXe siècle aux œuvres de Cueco ou Speedy Graphito…), il traite des

rapports des humains avec leur environnement depuis la Préhistoire en diffusant

largement ses expositions avec la Ligue de l’Enseignement. Ces ressources

exceptionnelles sont une chance à valoriser pour notre pays.

Nous

demandons donc qu’un lieu de débats, d’informations, de diffusion pédagogique

et culturelle, soit mis en place. L’écologie --au sens large des rapports des humains

avec leur environnement—est un sujet crucial qui doit rassembler les points de

vue et permettre des échanges. Il doit le faire avec la diffusion du dernier

état des savoirs et en associant largement les entreprises, les acteurs de

terrain, le monde culturel et associatif. Ce sera de plus une source de

rayonnement international indéniable. Après la COP21, créons donc rapidement un

lieu pérenne, une Cité de l’écologie –

René Dumont !

Pour tous renseignements et soutiens :

Marc Dufumier (Président de la Fondation René Dumont), Laurent Gervereau

(Vice-Président de la Fondation René Dumont). Page facebook : http://www.facebook.com/citeecologie.

Contact sur : www.gervereau.com

|

| 12 : 09 : 15 |

AYLAN: IMAGE PREUVE OU IMAGE INSTRUMENTALISEE |

Concernant la fameuse photo d'Aylan Kurdi, ses implications et son antériorité, lisez www.decryptimages.net :

AYLAN : IMAGE PREUVE OU IMAGE INSTRUMENTALISEE

|

| 02 : 09 : 15 |

Be MULTI ! |

Je vais vous raconter une histoire bizarre qui ne cesse de m'amuser.

Au début du XXIe siècle, j'ai fait l'erreur stratégique de rester dans le pays qui m'a vu naître : la France. Par attachement et paresse sûrement. J'ai eu tort. En effet, ce pays a connu alors un temps de forte constipation, de vieillissement généralisé, comme si tout ne devait être que nostalgie tandis que les actifs sont déconnectés : la "rétro attitude". Symptôme : ce pays oligarchique à ascenseur social bloqué sacralise de vieux penseurs sclérosés qui ne veulent pas dételer, laissant le terrain libre aux râleurs réactionnaires rances. Et les dirigeants ont accumulé mensonges et incurie. Lionel Jospin n'avait pas tous les mérites mais sa défaite surprise (par trop d'orgueil) a en effet correspondu à des temps de pouvoirs catastrophiques : un Chirac tétanisé, un Sarkozy velléitaire et mafieux, un Hollande technocrate aux idées des années 1980... Bref, pas étonnant mais pas brillant.

Comme d'autres, j'ai dû entrer dans la résistance et la clandestinité, défendant toujours ce que j'estime être la qualité scientifique et de création ("Résistance des savoirs" avec notamment l'émission [decryptcult]). Un principe : ne jamais rien céder à la médiocrité ambiante et à la veulerie --qui salissent ; ne jamais se résoudre à l'absurde et à l'inacceptable.

Cela se

fait avec des réseaux souterrains. J'ai poussé l'exercice jusqu'à

l'aspect le plus minimal. En inventant, depuis mon atelier en

sud-Corrèze à Hautefage, les Rencontres-Promenades "Histoires de

passages..." J'y ai développé quelques principes qui me sont chers et ce

fut très sympathique, sans chercher à communiquer hors du niveau local.

Mais ne vlati pas que le 7 août le magazine national Marianne fait

un dossier en "une" sur le réveil des villages de France. Et

qu'Argentat sur Dordogne est l'exemple de base avec 6 pages (et la repro

de l'affiche de Cabu pour les Rencontres-Promenades). Le microscopique

devient le signifiant car la qualité est là, la liberté, la mobilité.

Chacune et chacun, partout, devient le centre du monde, le centre du

"faire" possible dans les sociétés des spectateurs-acteurs. Inversion :

les campagnes perdues innovantes inspirent les micro-quartiers des

villes à totalement repenser.

C'est ce qu'exprime ce petit

logo des multiterriennes et des multiterriens (les "MULTI"), qui

défendent biodiversité et culturodiversité, le local-global et le

rétrofuturo sur une planète occupée depuis l'origine de mutations et de migrations. Bref, plein de notions que je promeus depuis des années et

qui émergent aujourd'hui. Un singulier-pluriel, du micro-macro montrant

que nulle part est partout. Cela fait plaisir. Il a fallu que j'aille

dans mon Guernesey pour que se confirment mes pressentiments... J'y suis

bien.

BE MULTI !

|

| 25 : 08 : 15 |

Sidérations |

Je suis au chaud. Lisant cet être hésitant qu'est Bakounine. Fortement imparfait et critiquable. Mais aux pressentiments forts : fédéralisme planétaire, désuétude des Etats et dangerosité des nationalismes. Ici, j'exècre les médias obsolètes et gangrénés, les propagandes pitoyables : crises et terrorisme pour faire peur (la Gore Attitude et le Thriller perpétuel). Pendant ce temps, des puissances oligarchiques infectes et des money makers criminels toujours plus riches...

Il est temps de raison savoir. Mon paysage m'apprend. Je suis là où je vis, où je vois. Humaine-Terrienne ou Terrien en découverte.

Merci à "Histoires de passages...".

|

|